La plume et son artisanat sont au centre d’un commerce du luxe et d’une hiérarchie symbolique au sein des sociétés précolombiennes. À ce titre, l'art plumassier des civilisations Aztèque (circa 1200 - 1521) et Inca (XVe siècle - 1532) porte haut le panache iridescent.

Leurs trucs en plumes

Les objets en plumes précolombiens étaient étroitement liés à l’élite et en particulier à l’élite masculine. Si les femmes eurent accès aux accessoires tapissés de plumes, il s’agissait d’œuvres peu spectaculaires à moins d’un contexte particulier. Et encore. Dans les sociétés précolombiennes, la plume est essentiellement un truc de bonhommes. Ce que contredira quelques siècles plus tard la danseuse de cabaret et Zizi Jeanmaire.

L’artisanat même de la plume est par ailleurs un art prestigieux et les élites masculines aztèques y sont initiées dès leur plus tendre enfance. C’est dans l’iconographie des divinités aztèques qu’il faut chercher la haute valeur symbolique de ce matériau soyeux. Quasiment toutes ces divinités ont à voir avec les plumes, par leur naissance ou leur origine parfois, et surtout par leurs attributs : coiffes, vêtements ou sceptres tout recouverts de plumes chatoyantes. En se parant de plumes, les chefs politiques ou les guerriers se parent de ce qui caractérise le divin et s’assimilent symboliquement à lui. De là à les considérer comme des divinités, il n’y a qu’un pas…

Objets de récompense des guerriers les plus valeureux, les boucliers et vêtements de plumes établissent une hiérarchie, un peu à la manière de nos costumes, médailles et barrettes militaires. Les combattants récompensés de telles œuvres d’art ne manquent d’ailleurs pas de les utiliser sur le champ de bataille faisant fi de la fragilité du matériau (bien qu’il soit fixé sur un support solide). Le mythe de l’attribution des couleurs au plumage des oiseaux n’est pas loin…

Cette pratique leur valu hélas de tristes déconvenues. Les conquistadors, aussi fins observateurs qu’ils étaient déterminés à tout cramer, eurent vite fait de remarquer ce système de grades et s’attachèrent à systématiquement capturer et dépouiller de leurs attributs de plumes les chefs de bataille, semant la panique dans les rangs aztèques qui n’étaient, dès lors, plus difficile à vaincre. Ainsi s’établit un parallèle intéressant avec le plumage de l’oiseau qui, lorsqu’il est superbe et efficace, permet tout autant d’impressionner la femelle ou l’adversaire que de se faire repérer et bouffer par un prédateur.

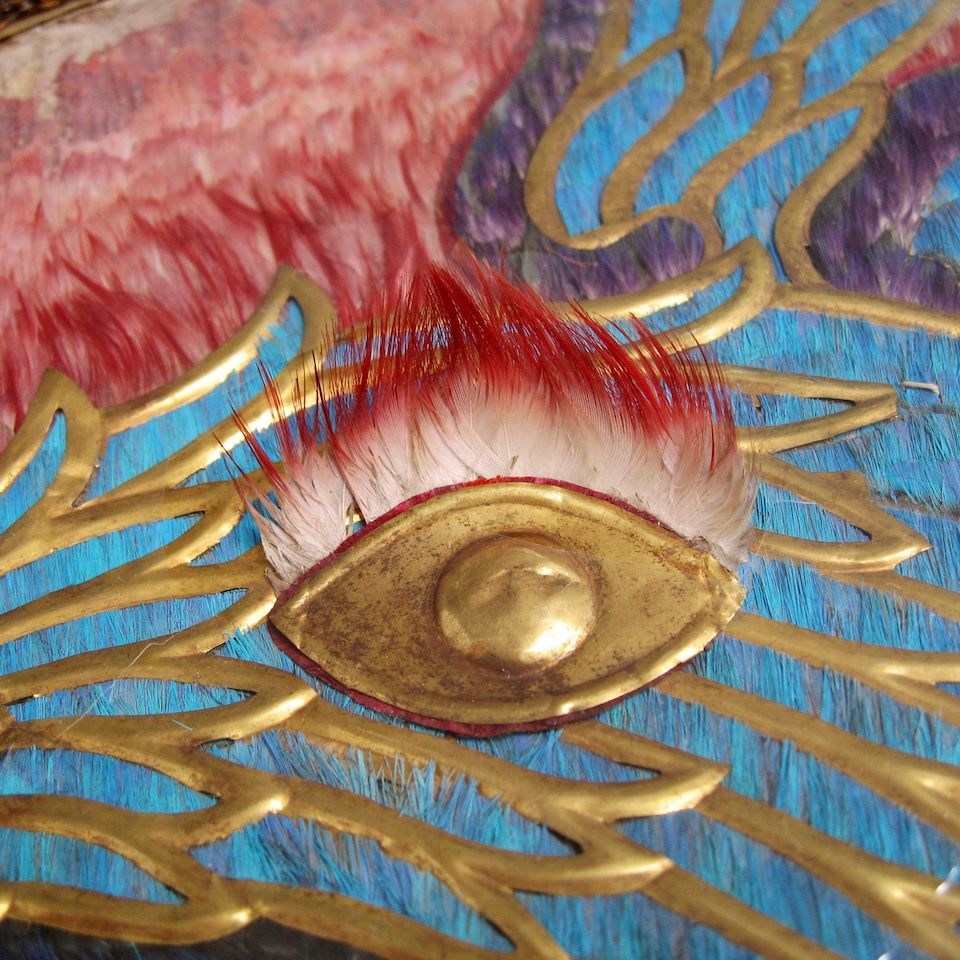

Un autre témoignage de la valeur des plumes se trouve dans l’ornement des jeunes hommes désignés pour incarner un dieu lors des rituels dit d’ « emprunt d’identité ». Pour acter cette transformation d’un humain en être divin, l’heureux élu aztèque se voyait coiffé et vêtu d’accessoires en plumes aussi spectaculaires que cette coiffe en plumes de quetzal, or et turquoises.

Néanmoins la dite personne divinisée bénéficiait en général d’une unique année fastueuse avant d’être sacrifiée au dieu qu’elle incarnait. Ce qui relativise nettement le privilège accordé.

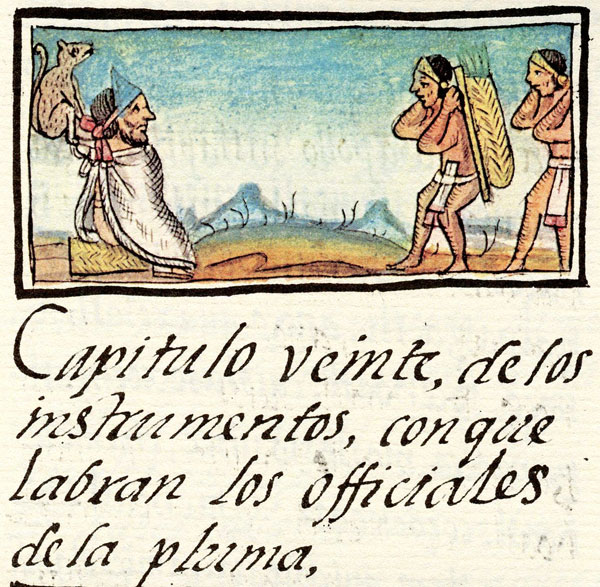

Leurs artisans ont du talent

Les artisans de plumes existaient dans tout l’Empire aztèque (et au-delà). L’usage intensif de ce matériau dans la vie quotidienne et les rituels le rendait nécessaire à la société. Car si les lois somptuaires réservaient les plumes les plus précieuses à l’usage de l’élite, le reste de la populace usaient elle aussi et avec régularité de plus petites plumes dont elle usait comme offrandes ou qu’elle utilisait à l’occasion de cérémonies spécifiques comme les mariages ou les funérailles.

À travers les récits des chroniqueurs espagnols du XVIe siècle, il ressort que les mêmes lois somptuaires et restrictions sévissaient également dans l’empire Inca. Avec, peut-être, une surenchère de-ci de-là, surenchère notable et toujours somptueuse. Ainsi, à l’occasion d’un mariage royal, les rues de Cuzco furent « pavées d’étoffes couvertes de plumes et les toits de la ville impériale recouverts de beaux tissus tissés de plumes brillantes d’oiseaux tropicaux » tandis que les époux impériaux, protégés du soleil par d’immenses ombrelles de plumes, étaient transportés sur un palanquin également recouvert de plumes colorées.

Les 96 larges panneaux Wari mesurant 6 mètres de longueur par 2 mètres de largeur auraient pu couvrir une surface de 150 mètres carrés. Je ne résiste pas à la tentation d’imaginer ces panneaux tendus sur des murs. Quelle qu’ait été leur utilisation, ces tentures de plumes donnent une idée du faste déployé lors de ces évènements dont furent témoins les Européens du XVIe siècle.

Pareilles œuvres exigeaient un grand savoir-faire technique, ainsi qu’un considérable paquet de plumes. L’ordre de grandeur serait de plusieurs milliers d’oiseaux pour les œuvres les plus spectaculaires. Or les empires Aztèque ou Inca, aussi puissants fussent-ils, ne s’étendaient pas jusque dans les basses forêts amazoniennes d’où provenaient les plumes tant convoitées.

Associées aux matériaux les plus précieux, les plumes provenant des lointaines forêts amazoniennes faisaient l’objet d’un commerce fructueux qui ne souffrait pas des bouleversements politiques, jusqu’à l’arrivée des colons espagnols.

Détail du bouclier en plumes, or et cuir appartenant à l’empereur aztèque Ahuizotl (1440 – 1502). Musée d’ethnologie à Vienne, en Autriche.

L’Amazonie fut toujours la principale source de plumes colorées pour les élites des grandes civilisations précolombiennes. Si cette importation de plumes est ancienne, elle semble s’être intensifiée autour du Xe siècle. La raison tient probablement à la complexification des institutions politiques : les élites renforcèrent visuellement leur statut social à coup de vêtements, d’accessoires et d’objets en plumes, somptueux et hors de prix. Les œuvres de plumes autrefois de taille modeste s’agrandirent dans des proportions parfois stupéfiantes et gagnèrent en raffinement.

La technique de nouage et de tressage – très proche de la vannerie – se perfectionna. Le montage des plumes dit « en fil » consistait à attacher chaque plume en repliant sa hampe sur un fil d’appui fixé au pan de tissu puis à ligaturer ce repli en le nouant à l’aide d’un second fil. Grâce aux différentes couleurs des plumes, l’artisan créait avec soin son motif qu’il coupait à raz pour se conformer aux exigences précises du dessin. À chaque nouvelle couleur de plume, le fil était coupé et une nouvelle rangée commençait.

La caractéristique principale de cet art consiste à disposer sur chaque surface textile un maximum de plumes sur un minimum d’espace. Le rachis des plumes n’est jamais visible afin de créer un motif dense, velouté et brillant, à l’image du corps de l’oiseau. Nos brodeuses émérites des siècles passées n’auraient pas conspué ces artistes précolombiens.

L'art de se faire plumer

Dans les grands centres urbains des empires, les approvisionnements en plumes étaient aussi constants que quantitativement conséquents. Car le Précolombien a le même usage quotidien des plumes que toi de ton smartphone : leurs offrandes, rites et célébrations sont l’équivalent de tes likes, tes stories et autres posts. Si ce n’est que la piété précolombienne donne un sens à ces activités tandis que la vacuité des tiennes n’est légitimée que par un égo atrophié.

Lorsque les plumes importées ne sont pas offertes, elles viennent parfois remplacées celles des parures abîmées car la fragilité du matériau invite régulièrement à remplacer l’ancien par le nouveau.

Pour satisfaire cette demande insatiable, on plume bien sûr les piafs locaux mais on se fournit surtout auprès d’un réseau commercial bien implanté et bien documenté en ce qui concerne la civilisation aztèque. Au cœur de ce réseau, les bien nommés pochteca (les marchands de longue distance) aztèques s’en mettent plein les fouilles. À l’instar de Free aujourd’hui, les pochetca ont tout compris.

Ce réseau commercial précède l’empire aztèque et n’échange pas seulement des plumes. Il convoie également toutes sortes de biens de luxe comme les coquillages spondilus, considérés comme offrandes et monnaie d’échange. On connait l’existence d’une de ces routes entre les Nazca (civilisation côtière) et les Wari (civilisation andine) puis les Incas. Il semble que ces réseaux ont été les sources principales d’approvisionnement en plumes. Les marchands fournissaient dans un aller-retour permanent la Méso-Amérique des précieuses plumes d’Amazonie et l’Amazonie des richesses de la Méso-Amérique.

De grands marchés favorisaient ces transactions. On y trouvait aussi bien des plumes brutes que les produits manufacturés recouverts de plumes et réservés à l’élite.

Une astuce permet aussi d’obtenir ce que l’on convoite lorsqu’on occupe l’avantageuse position de roi ou d’empereur. Il s’agit de faire payer à ses vassaux un tribut, hommage reconnaissant au suzerain pour sa protection qui évite aux subalternes de ne pas être réduits en esclavage ou en bouillie. Cette manne permit un approvisionnement considérable de luxueux artefacts, autant chez les Aztèques que chez les Incas et provenait de toutes les régions conquises. Ainsi les tributs consistaient essentiellement en des objets ou vêtements de plumes, parfois même d’oiseaux morts ou vifs que les artisans du suzerain auraient soin de plumer eux-mêmes.

Pedro Sánchez de la Hoz (1514 – 1547), marchand espagnol et conquistador, note qu’il existait près de Cuzco un entrepôt contenant en permanence plus de 100 000 oiseaux séchés dont les plumes étaient utilisées pour confectionner des vêtements. Son compatriote Bernabé Cobo (1582 – 1657) assiste quant à lui à un paiement de tribut aux Incas prenant la forme de 1000 cages toutes remplies d’oiseaux.

Pourtant, ces volatiles devenaient le plus souvent des oiseaux de compagnie ou étaient placés dans une volière royale ou impériale, comme celle que possédait le souverain aztèque Moctezuma II (de son nom nahuatl Motecuhzoma Xocoyotzin, 1466 – 1520) et qui abritait en autres des aigles, des spatules rosées, des troupiales, des perroquets jaunes, perruches, gros perroquets et faisans.

Ces volières royales servaient également de réserve aux plus talentueux artisans de plumes, ceux qui ne travaillaient que pour l’aristocratie et l’élite, à l’image de nos plus brillants artistes européens des siècles passés.

Dans l’empire aztèque, ces artisans sont des Amantecas en référence à Āmantēcah, la divinité qui réalisa les parures et le masque de Quetzalcoatl, le mythique serpent à plumes et la divinité majeure du panthéon méso-américain. Ces artisans qui se souhaitaient aussi exceptionnels que leur éminent ancêtre, se virent réserver par l’élite dirigeante un quartier nommé « Amantlan » au sein même de la capitale aztèque de Tenochtitlan, cité qui n’était pas du genre à accueillir les pécores.

Encore une fois, la mise en scène du pouvoir des élites est brillamment orchestrée à travers les objets du luxe. Car si ces artisans plumassiers exceptionnels sont comparés au mythique Āmantēcah alors cela signifie que les élites portant leurs œuvres sont également comparables à la puissante divinité Quetzalcoatl.

La technique du tapirage

Cette technique mise au point en Amérique du sud fut autrefois très répandue dans le bassin amazonien. Elle n’est quasiment plus pratiquée aujourd’hui bien qu’elle permis d’obtenir pendant de nombreuses années des plumes de très grande valeur dont les couleurs et les motifs ne se trouvaient pas à l’état naturel.

Le tapirage consiste à changer artificiellement la couleur des plumes d’un oiseau. Une fois qu’un oiseau aura subi un pareil traitement, ses plumes ne repousseront plus jamais dans leur couleur d’origine. Attention lecteur à l’hypersensibilité bienveillante de ta race, on ne juge pas le passé à l’aune du présent.

Alors Jamy, comment réussir un bon tapirage ? Et bien il te faut tout d’abord un oiseau de type perroquet aux couleurs sympathiques sans être notoirement spectaculaires. Un perroquet vert par exemple fera parfaitement l’affaire puisqu’ils furent souvent les sujets de ces manipulations génétiques précurseuses. Il convient alors de plumer ton oiseau sur une petite surface. Prends garde de ne le plumer entièrement, tu le tuerais à coup sûr !

À ce stade, deux écoles s’affrontent. La première élabore une mixture à base de sang ou de peau de grenouille, de graisse animale et / ou de matières végétales, telles que les fruits rouges du roucoyer, et en badigeonne la peau déplumée de la bestiole.

La seconde astreint le malheureux volatile à un régime alimentaire constitué généralement de graisse de poisson. Qui du régime alimentaire ou de la coloration agit le mieux ? Nul n’est certain de la réponse. Néanmoins, le résultat est unanime. Une fois que les plumes repoussent, elles ont perdu leur couleur verte pour se parer d’un jaune resplendissant seulement maculé d’élégantes taches rouges.

Si plusieurs ethnologues ont douté de cette technique par le passé, elle est aujourd’hui tout à fait avérée et de rares musées présentent dans leurs collections des œuvres de plumes tapirées.

De rares œuvres de plumes blanches incas furent découvertes dans des contextes où elles étaient associées à des personnages féminins. Ces femmes ne pouvaient manifestement pas prétendre aux superbes parures en plumes colorées traditionnellement réservées aux hommes. Les plumes blanches moins rares et moins onéreuses que celles venues d’Amazonie n’en forment pas moins de belles coiffes dont la qualité ne laisse pas douter de la grande valeur.

Coiffe de plumes blanches, Inca. Circa 1450 – 1532. © KMKG – MRAH

Ces coiffes eurent sans aucun doute une importance rituelle particulière très probablement liée au statut d’aqllakuna les « femmes choisies » séparées de leur famille pour devenir des concubines ou des religieuses.

Pourtant, les œuvres incas de plumes blanches et brunes devinrent plus fréquentes avec le début de la conquête espagnole. Ce brusque changement qui valorisa soudainement ces plumes assez ordinaires au détriment des plumes amazoniennes pourrait être un symptôme du bouleversement engendré par l’arrivée des Espagnols. Ces derniers, non contents de détruire irrémédiablement des trésors de civilisations, perturbèrent les routes commerciales traditionnelles coupant l’accès est-ouest qui alimentait la côté en plumes tropicales colorées.

L’artisanat de plumes, supporté par un commerce important et des tributs qui l’étaient tout autant, aurait-il pu laisser davantage de traces matérielles ? On peut en douter. D’abord, la densité en plumes de chaque œuvre justifie en partie son statut d’objet de luxe et donc sa rareté. Les lois somptuaires sont une seconde explication aux rares découvertes de ces objets précolombiens aujourd’hui, sans compter leur fragilité et leur difficile conservation.

Pourtant, une des raisons majeures du peu d’œuvres d’art plumassier qui ait subsisté tient à l’attitude des Aztèques lorsqu’ils eurent à affronter l’idée de la défaite. Face aux adversaires, les dirigeants et guerriers méso-américains s’empressèrent de brûler ce qu’ils avaient de plus précieux, à savoir leurs parures, vêtements et accessoires en plumes. On imagine aisément quel déchirement cela du être pour ces civilisations qui sacrifiaient, avec leur propre perte, ce qui avait le plus de valeur à leurs yeux afin que les conquistadors ne puissent se les approprier. Les Incas agirent probablement de la même manière.

Néanmoins, cet art ne disparut pas et ressuscita sous une nouvelle forme…étonnante. À découvrir dans l’article consacré aux tableaux mexicains en plumes d’Amazonie.

- BERDAN Frances, « Circulation of Feathers in Mesoamerica », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 21 janvier 2006

- Brown, Mary B., The Emergence of the Bird in Andean Paracas Art. c. 900 BCE - 200 CE (2016). CUNY Academic Works

- Collectif, L'art de la plume en Amazonie, Mona Bismarck Foundations, 2001

- Sous la direction d'Heidi KING, Peruvian Featherworks, Art of the Precolumbian Era, MET Publishing, distribué par Yale University Press, New Haven and London, 2012

- MÉTRAUX Alfred. Une découverte biologique des Indiens de l'Amérique du Sud : la décoloration artificielle des plumes sur les oiseaux vivants. In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 20, 1928. pp. 181-192

- PREVOST B., L'ars plumaria en Amazonie, pour une esthétique minoritaire, in "Les apparences de l'homme", dossier coordonné par Gil Bartholeyns, 52-9, 2011 in Civilisations, Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines.

- WILKINSON D., The influence of Amazonia on state formation in the ancient Andes, Antiquity Publications Ltd, 2018antiquity 92 365 (2018): 1362–1376

Autres articles :

Les objets précolombiens en plumes d’Amazonie

Objets du quotidien,Croyances et religions

3 août 2019

Histoire des objets précolombiens en plumes dont la magnificence était (presque) exclusivement réservée à l'élite masculine

2 Commentaires22 Minutes

Les silex taillés des Mayas

6 mars 2018

Histoire succintes des mystérieux silex taillés mayas et de leur possible signification liée à une religion polythéiste complexe.

2 Commentaires8 Minutes

Les bijoux en plumes de Martin-Pêcheurs

26 septembre 2016

Artisanat aussi minutieux que décrié, aussi macabre qu'éblouissant, les bijoux en plumes de martins-pêcheurs ne sont pas seulement vanité, ils sont aussi un accessoire d'exemplarité.

0 Commentaire17 Minutes