Méconnues en Europe, souvent considérées comme des « objets de peu », les œuvres de plumes amazoniennes sont pourtant au cœur d’une tradition millénaire et d’une culture complexe. Témoins de la place que l'Homme chercher à se faire dans le monde, ces objets iridescents ne laissent aucune chance au plumage pourtant flamboyant de notre coq gaulois.

Un art millénaire élitiste et masculin

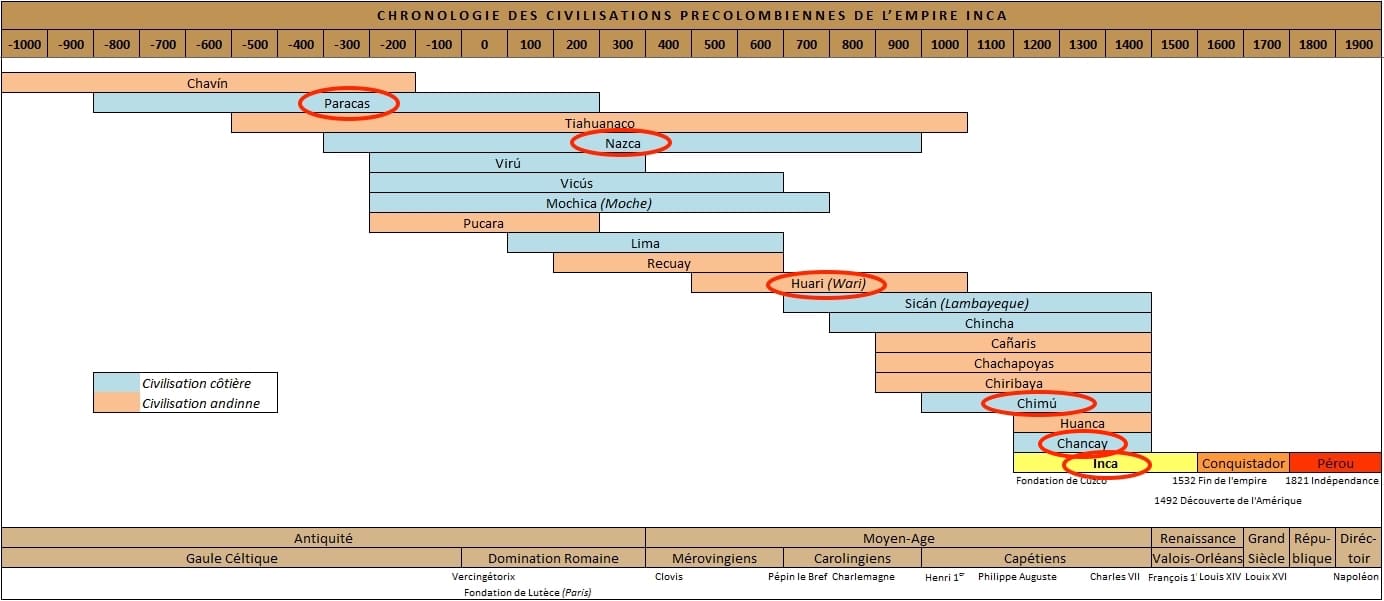

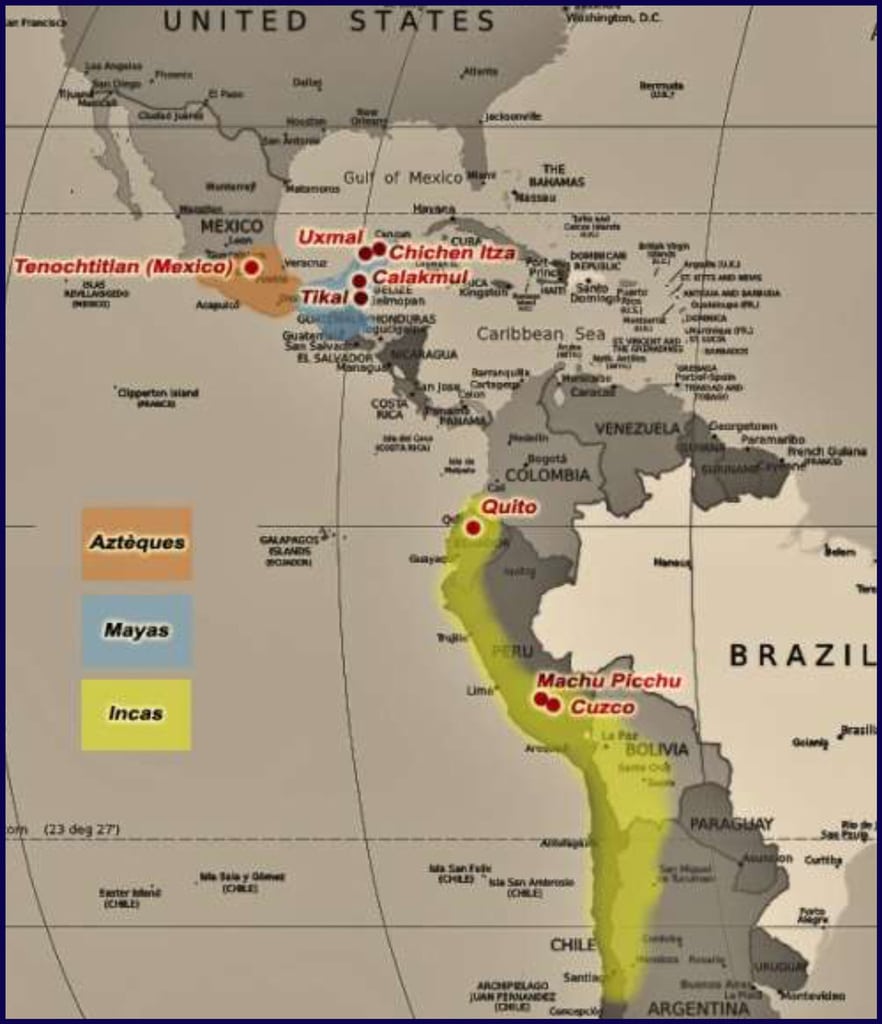

Si les connaissances de mon lectorat en matière de civilisations précolombiennes n’ont certainement aucune lacune, voici tout de même – précaution inutile – en guise d’introduction une frise chronologique sur laquelle sont entourées en rouge les cultures auxquelles je ferai allusion ainsi qu’une carte situant les civilisations aztèque, maya et inca.

L’esprit vif et l’œil aiguisé, le lecteur a immédiatement remarqué que parmi les six civilisations sélectionnées, une seule seulement est andine tandis que les autres sont côtières, excepté les Incas dont l’Empire réunissait toutes ces régions. Un détail important dans l’histoire et la valeur des objets en plumes.

C’est dans la vallée côtière d’Ica (à l’ouest de Cuzco) au Pérou que débute – d’après l’état actuel de nos connaissances – l’histoire des objets en plumes d’Amérique du Sud. Dans les sépultures du bassin d’Ocucaje, furent mises à jour les plus anciennes œuvres d’art en plumes du Pérou préhispanique, à savoir trois larges pans de tissus plus ou moins carrés et recouverts de plumes formant des motifs abstraits. Des liens cousus à intervalles réguliers le long de ces panneaux suggèrent que ces objets aient pu faire office de tentures.

Les couleurs encore fraîches et vives ont toutefois perdu de leur lustre et il faut les imaginer autrefois brillantes et lumineuses, singulièrement fascinantes. Le premier venu, aussi grossier soit-il, ne pouvait manqué d’être saisi devant pareille œuvre. D’autant qu’en se postant devant, il devait lui-même gagner une forme de prestance, comme avec un filtre Instagram mais mural.

Ces objets sont de véritables raretés dans le cadre de découvertes archéologiques. Si la fragilité du matériau ne favorise pas la bonne conservation de ces merveilles placées dans les sépultures, leur dépôt auprès d’un défunt n’est pas systématique ce qui porte à croire que les œuvres de plumes n’étaient réservées qu’à l’élite.

Hypothèse renforcée par la technique de fabrication de ces tentures de plumes. Chaque plume est nouée individuellement avec un fil de coton cousu à un tissu invariablement de grande qualité. Systématiquement et généreusement fourni en plumes, chaque objet nécessitait de nombreux jours de travail.

La civilisation des Paracas laissa beaucoup de ses œuvres dans les sépultures du bassin d’Ocucaje et semble l’initiatrice de cet art plumassier. De nombreux éventails en plumes furent découverts dans les sépultures et déposés auprès de momies empaquetées, manifestement issues des hautes sphères de cette société. Les broderies paracas représentent d’ailleurs souvent ce motif d’éventail, indiquant le lien étroit de cet objet avec l’élite et l’activité rituelle.

Rendons grâce aux momies empaquetées des Paracas. Leur parfaite immobilité dans des lieux à l’abri de toutes sortes de dangers ont été riches d’enseignement quant à l’importance de la plume dans cette civilisation, matériau qui se révèle être « un élément essentiel de l’attirail rituel des hommes forts paracas dans la vie, la mort ou des deux » (Anne Paul, Peruvian Feathermorks). Les éventails et les objets en plumes des Paracas inaugurent un art aux couleurs vibrantes et lumineuses qui fut, semble-t-il, l’apanage des catégories sociales les plus haut placées. Une hypothèse qui se vérifiera à travers l’étude des civilisations qui succèdent à celle des Paracas.

Dans la culture Nazca, les œuvres de plumes sont notoirement rares à l’instar de celles de la civilisation Moche. Dans cette dernière, les fouilles archéologiques ont par ailleurs clairement établi que les objets et les vêtements en plumes n’existaient que dans les contextes rituels et de haut rang. Nos amis Moche avaient manifestement un sens très aigu du faste dans ces deux contextes.

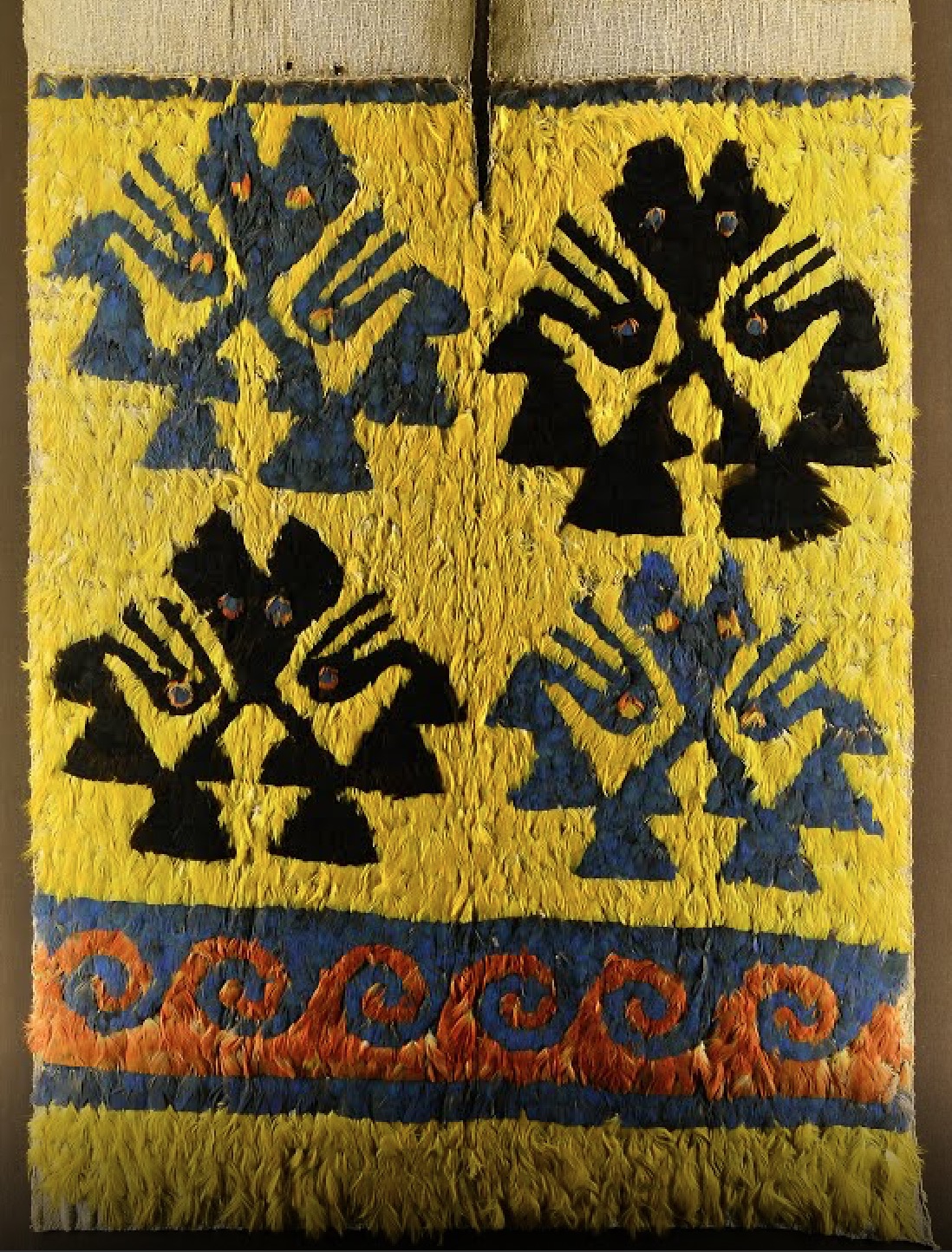

La civilisation Wari (ou Huari) ne les contredit pas. En 1943, 96 panneaux en plumes de ara jaunes et bleues furent découvertes lors de fouilles archéologiques et demeurent à ce jour parmi les œuvres les plus spectaculaires du Pérou préhispanique. Culture andine et non côtière, les Wari usent de ces plumes d’oiseaux importés de la zone tropicale, attestant les échanges existants entre ces deux régions. Ces liens faisant le pont entre ces deux zones géographiques sont d’une importance capitale dans l’histoire des civilisations précolombiennes. Ils attestent et permettent le commerce ou l’échange de produits de luxe entre les civilisations côtières et celles des basses forêts tropicales.

Ces panneaux très fournis mesurent environ 6 mètres de longueur pour 2 mètres de largeur et ont chacun nécessité des dizaines de milliers de plumes, soit pas moins de 2000 à 3000 oiseaux pour réaliser l’ensemble des 96 panneaux ! Leur remarquable état de conservation est attribuable au soin pris lors de leur dépôt dans la cache, puisque chaque panneau a été disposé dans un contenant en céramique. Cette précaution témoigne de la grande valeur attribué à ces objets. Autant d’indices qui tendent à penser que ces plumes colorées étaient particulièrement valorisées. De la même manière que la tenture d’Ocucaje, ces panneaux souples présentent des liens suggérant leur utilisation dans un contexte peut-être architectural.

C’est au tournant du Xe siècle, à l’avènement de la civilisation Chimù, que la production d’œuvres en plumes augmente considérablement. Les puissants rois Chimù, à l’instar des Wari, des Chancay et des Incas, sont tous contemporains de cet art plumassier servant le luxe. Les vêtements, les tabards (vêtements amples à larges manches), les coiffes, les pectoraux (qui ne sont pas ceux que d’aucuns exhibent sur Instagram), les ornements d’oreilles, les palanquins et certaines larges tentures sont ornés de mosaïques de plumes extrêmement raffinées.

Le site de Pachacámac fouillé par Max Uhle (archéologue allemand, 1856 – 1944) fut riche de découvertes d’objets et de textiles en plumes appartenant aux Chimù. Sur celui de Huaca de la Luna, des vêtements de plumes masculins et miniatures ont été découverts. Tous de taille identique, ils sont ornés d’une mosaïque en damier de plumes bleues, jaunes, rouges et vertes (probablement de ara). Certainement, ces vêtements servaient de substituts aux défunts dans l’autre monde.

Bien qu’essentiellement attribuées aux artisans Chimù, ces œuvres sont également connues dans d’autres cultures côtières.

Enfin, on découvrit sur le site de Chan Chan (près de la ville de Trujillo) des panaches superbes dont on ne sait s’ils servirent de coiffes ou d’éventails. Les longues plumes soigneusement ont été fixées à des poignées de bois par du fil de laine rouge, un détail qui en dit long : la teinture onéreuse associée aux plumes multicolores indiquent des objets de luxe.

Les coiffes, éventails, tabards, ornements d’oreilles et autres objets ou textiles de plumes sont des découvertes rares apparaissant dans des contextes de sépultures de personnages de haut rang, associés au pouvoir politique et/ou religieux et presque exclusivement de sexe masculin (les vêtements miniatures en sont une preuve). Ce jeune homme Chimù sacrifié puis couronné de cette superbe coiffe de plumes en est un exemple emblématique.

Ce monopole des hommes de pouvoir sur la possession de vêtements et d’objets en plumes intrigua grandement les européens mi-observateurs, mi-fanatiques, lors de la conquête espagnole de l’empire inca. Les visages pâles ne cachèrent pas leur admiration face à ces somptueuses œuvres d’art, précisant régulièrement que leur immense valeur symbolique et monétaire les destinait, de facto, à l’usage exclusif des élites masculines.

Or, cette sexualisation des objets en plumes trouve un écho troublant dans l’observation des oiseaux au plumage chamarré. Une hypothèse a ainsi été énoncée, proposant un parallèle entre l’utilisation des plumes iridescentes et colorées par les hommes et l’usage qu’en font les oiseaux mâles. Lorsque les premiers affichent ostensiblement leur pouvoir et leur statut social les autres s’en font une réclame, publicité criarde vantant les bons gènes de leur pedigree. Dans les deux cas, l’objectif est le même : parvenir pécho.

Cette hypothèse est loin d’être une plaisanterie. Elle est d’ailleurs étayée par l’utilisation des plumes colorées dans les civilisations que je viens d’évoquer. Par ailleurs, il est établi que l’exhibition de plumes étaient parfois une imitation directe des parades nuptiales des oiseaux mâles. Les parures de plumes auraient ainsi pu jouer une rôle clef dans la représentation visuelle du pouvoir.

Dans l’espèce humaine, le choix des femmes conditionne la sélection sexuelle. Or, il se trouve que de nombreuses études documentées ont souligné la plus grande propension chez les hommes à afficher leur statut social car « historiquement, les hommes de statut élevé ont de plus grandes opportunités de reproduction et de succès que leurs adversaires de statut social bas. » (The Emergence of the Bird in Andean Paracas Art. c. 900 BCE – 200 CE). Je doute que l’inverse soit vrai, mais peut-être le sera-t-il un jour.

Sans même rappeler que cette utilisation genrée des plumes est encore d’actualité dans plusieurs sociétés indigènes péruviennes, notons que les plumes colorées inspirent des liens symboliques forts avec l’environnement naturel.

Les rouges brillants renvoient au sang, au feu, les jaunes et oranges au soleil, les verts profonds aux terres fertiles et à la verdoyante canopée, le bleu scintillant à l’eau du Pacifique. Réunir sur soi ces plumes soyeuses aux couleurs précieuses revient d’une certaine manière à affirmer que l’on domine grâce à cette palette tous les éléments qu’elle incarne et tous les écosystèmes où elle domine, justifiant ainsi une position sociale élevée.

Au début de cet article, j’ai pris soin d’attirer l’attention du lecteur courageux (puisqu’il est encore là) au caractère côtier des civilisations productrices de ces exceptionnelles œuvres plumassières. Les merveilleuses plumes aux couleurs chatoyantes privilégiées par les élites l’étaient d’autant plus qu’elles appartenaient au domaine du luxe.

Seules les populations andines (en l’occurence ici les Wari) avaient accès à la zone néotropicale. Ils se faisaient ainsi les intermédiaires privilégiés des échanges entre la côte et la « forêt basse » d’Amazonie. La difficulté d’approvisionnement des régions côtières en plumes colorées accentuait d’autant plus la symbolique de pouvoir de ces matériaux qu’ils étaient accumulés en quantités invraisemblables sur les créations plumassières.

L’éclat, la brillance et les couleurs incomparables des plumes d'oiseaux tropicaux les lièrent au politique et au religieux. Insufflant ces qualités à ceux qui en étaient parés, les plumes justifiaient le maintien de l'élite dans une société extrêmement hiérarchisée.

Coiffe de plumes du souverain (probablement de Motecuhzoma II). Mexique (aztèque). 1428–1520 C.E. Plumes (quetzal et cotinga) et or.

Œuvres en plumes : l'art de se distinguer

Qui peut encore ignorer le symbolisme associé à l’oiseau dans presque toutes les civilisations humaines ? Admiré, vénéré, craint ou détesté selon l’espèce et l’époque, l’oiseau est toutefois régulièrement porteur d’une signification liée à la circulation entre le monde céleste et le monde terrestre. Messager des dieux ou des défunts (et alors affublé du délicieux qualificatif de « psychopompe »), il est parfois l’incarnation de l’âme des morts ou des esprits, le guide, le gardien ou le prophète. L’oiseau entretient avec les puissances invisibles des liens très étroits.

En se parant des plumes d’un volatile, s’empare-t-on par la même occasion des pouvoirs symboliques de la bestiole ? Cela est parfaitement envisageable dans nombre de cultures.

Dans les civilisations précolombiennes, ces liens au pouvoir politique et religieux sont corroborés par une association quasiment systématique des dieux les plus importants aux oiseaux les plus exotiques. Le fantastique Quetzalcoatl, principale divinité méso-américaine, est un serpent dont le corps est recouvert des plumes turquoises et vertes émeraude du quetzal.

Le dieu de la guerre aztèque Huitzilopochli (littéralement « colibri à gauche ») naquit miraculeusement lorsque des plumes fécondèrent sa mère la déesse Coatlicue. Quant aux civilisations d’Amérique du Sud, elles ont toutes en commun le même mythe de l’origine des couleurs des oiseaux, un mythe qui malgré plusieurs variantes, s’appuie systématiquement sur le même schéma narratif.

Un monstre cannibale à la peau multicolore – et régulièrement assimilé à un serpent immense – semait la terreur parmi les hommes et / ou les oiseaux auxquels ils étaient alliés. Afin d’éliminer l’affreuse créature, les oiseaux décidèrent de se liguer et sortirent victorieux du combat.

Une fois le monstre terrassé, les oiseaux jusqu’alors indifférenciés se partagèrent la peau merveilleuse du monstre en guise de trophée. Un morceau de peau plus ou moins coloré fut attribué à chacune des espèces selon ses mérites au combat. Les aras obtinrent un large morceau, ce qui explique aujourd’hui les nombreuses couleurs de leur plumage. Les derniers arrivés lors de ce grand partage durent se contenter de blanc et de noir.

Une variante propose que les oiseaux se baignèrent dans le sang multicolore du monstre ce qui eut pour résultat la caractérisation de leurs plumages.

Dans toutes ses versions, le mythe énonce la création d’une distinction. Or les oiseaux bien plus que tout autre animal illustrent le problème de la diversité des espèces. Grâce à la « matière » plume, la classe des oiseaux ne peut-être confondue avec aucune autre : tous les oiseaux possèdent des plumes et un animal sans plume n’est pas un oiseau. Or cette catégorie « oiseau » se subdivise en différentes espèces caractérisées par leur plumage.

Le mythe signale ainsi qu’un homme, par nature, n’a pas de signe ethnique distinctif et, implicitement, qu’il y a nécessité d’une livrée singularisant l’ethnie. C’est par le biais d’un même matériau que l’art plumassier va intervenir et démarquer l’homme de l’oiseau. Le propos consiste tout autant à se démarquer de l’oiseau qu’à s’en approcher. (in L’art de la plume en Amazonie).

C’est ainsi dire que la plume est par excellence un matériau d’ordre, un matériau qui ordonne, et ceci en plus de toutes ses qualités de diversité chromatique. La plume implique la logique d’un classement par catégorie et par espèce.

Johann David Schoepff (1752 – 1800), zoologiste, botaniste et médecin allemand.

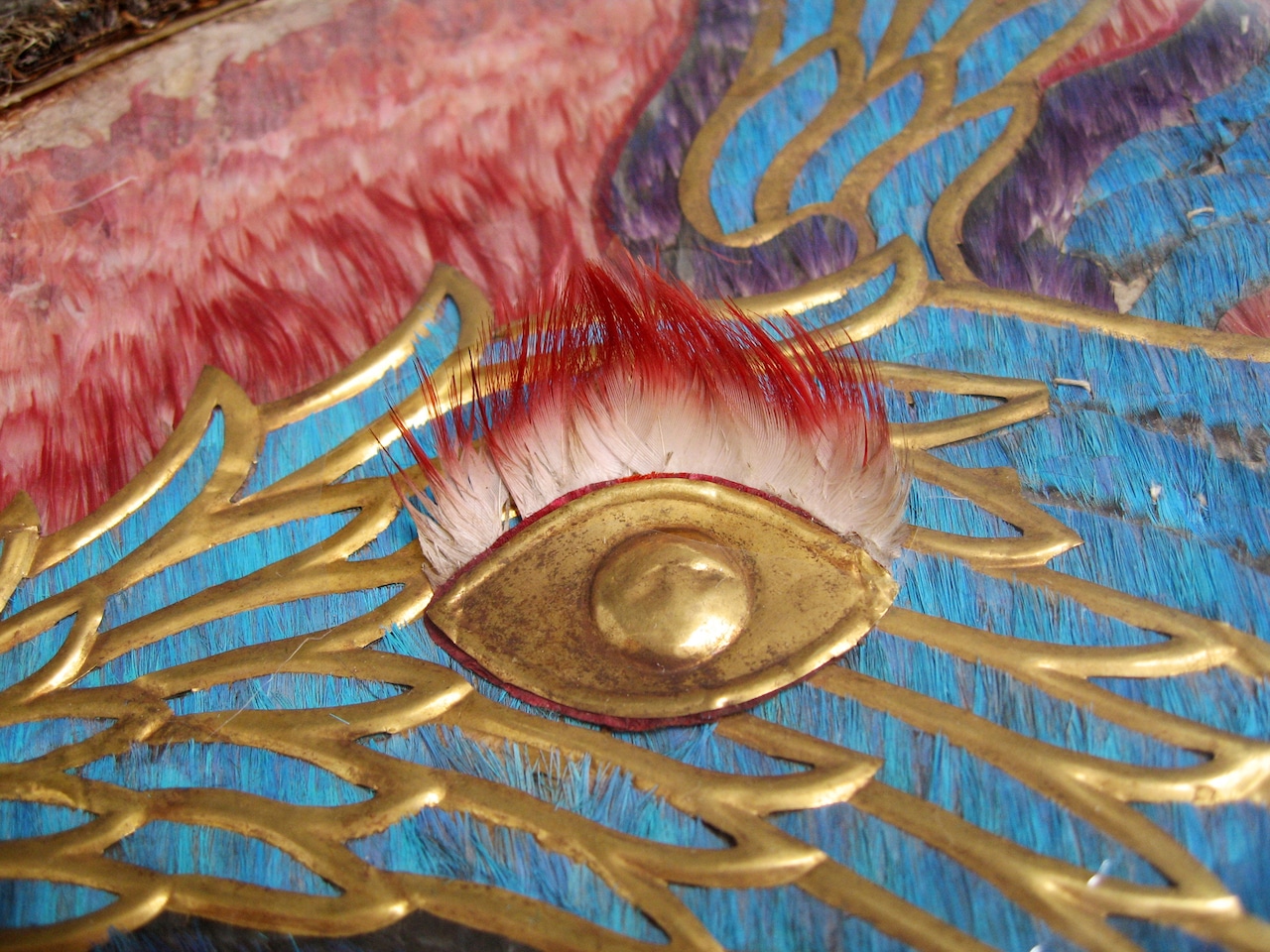

Détail d’une tunique en plumes. Pérou, entre le VIIIe et le XVIe siècle.

Si dans le mythe de l’attribution des couleurs des plumes, les oiseaux obtenant le plus de couleurs furent les plus valeureux (dans tous les sens du terme), ils sont aussi ceux qui, logiquement, obtiennent le plus de pouvoir : puisqu’ils se démarquent avec bien plus de panache que ceux dont le plumage est sobre, ils dominent l’attention (et pécho toutes les femelles oiseaux sur les applis de rencontre).

Matière et couleurs créent la distinction permettant la reconnaissance, l’identification. Or, fait intéressant, les plumes vertes ordinaires des oiseaux tropicaux sont très rarement utilisées par les Indiens d’Amazonie – encore aujourd’hui – pour la simple raison que cette couleur est bien trop commune sur les perruches et les perroquets. Les plumes vertes ne « distinguent » donc pas et sont de nos jours réservées aux touristes avides de souvenirs « uniques », la délicieuse ironie que voici.

D’après toutes les œuvres de plumes connues à ce jour, certains oiseaux exotiques ont été privilégiés. Les plus emblématiques étant le ara, les perroquets, le tanagara écarlate ou encore le bien nommé quetzal resplendissant. Couleur et matière des plumes s’agrègent à la symbolique de puissance surnaturelle des oiseaux dans des objets affirmant la distinction sociale. Et tout cela s’incarne naturellement dans l’artisanat et le commerce des objets en plume.

Les oiseaux mâles naturellement plus colorés que leur parèdre s’incarnent au sein de la société humaine dans les rangs hiérarchiques masculins les plus élevés.

Chacune des couleurs puissantes et soyeuses privilégiées par les élites illustre un pan du monde naturel dans lequel les hommes se singularisent à la manière des différentes espèces d’oiseaux. Absorbant ces caractéristiques et les revendiquant même, les objets de plumes précolombiens sont dès lors des objets et textiles de prestige et de luxe.

- Brown, Mary B., The Emergence of the Bird in Andean Paracas Art. c. 900 BCE - 200 CE (2016). CUNY Academic Works

- Collectif, L'art de la plume en Amazonie, Mona Bismarck Foundations, 2001

- Sous la direction d'Heidi KING, Peruvian Featherworks, Art of the Precolumbian Era, MET Publishing, distribué par Yale University Press, New Haven and London, 2012

- MÉTRAUX Alfred. Une découverte biologique des Indiens de l'Amérique du Sud : la décoloration artificielle des plumes sur les oiseaux vivants. In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 20, 1928. pp. 181-192

- PREVOST B., L'ars plumaria en Amazonie, pour une esthétique minoritaire, in "Les apparences de l'homme", dossier coordonné par Gil Bartholeyns, 52-9, 2011 in Civilisations, Revue internationale d'anthropologie et de sciences humaines.

- WILKINSON D., The influence of Amazonia on state formation in the ancient Andes, Antiquity Publications Ltd, 2018antiquity 92 365 (2018): 1362–1376

Autres articles :

Les tableaux en plumes du Mexique

12 août 2019

Histoire des tableaux en plumes du Mexique, résultat de la fusion entre art des civilisations précolombiennes et catholicisme des Conquistadores.

0 Commentaire10 Minutes

Les objets en plumes d’Amazonie : artisanat et commerce

6 août 2019

Cet artisanat élitiste soutenu par des routes commerciales imperturbables témoignent du pouvoir symbolique puissant des objets en plumes d'Amazonie.

0 Commentaire21 Minutes

Les bijoux en plumes de Martin-Pêcheurs

26 septembre 2016

Artisanat aussi minutieux que décrié, aussi macabre qu'éblouissant, les bijoux en plumes de martins-pêcheurs ne sont pas seulement vanité, ils sont aussi un accessoire d'exemplarité.

0 Commentaire17 Minutes

Beau!

Seulement la coiffe en plume de Moctezuma n’a pas vraiment sa place dans un reportage consacrè aux décors d’amazonie. De même, en ce qui concerne la plupart des parures de plumes des civilisations péruviennes (Chancay et autres), si les plumes proviennent bien pour la plupart d’Amazonie ces civilisations ne sont pas amazoniennes mais de la côte et du versant pacifique des Andes.

(Oui, je sais je suis un peu pinailleur!). Il n’empèche que j’aime votre travail!

Raison pour laquelle l’article a pour titre « Les objets précolombiens en plumes d’Amazonie » et non « Les objets amazoniens en plumes » 😉 L’Amazonie fournissait en effet les précieuses plumes mais les utilisations qui en furent faites ne se cantonnant pas à cette région. La nuance est subtile mais importante !