Le feu d’artifice naît d’une contradiction, et la confusion qu’il crée ne tarde pas à être exploitée. Histoire d’une arme haute en couleurs.

Une erreur paradoxale

Le bambou, à bien des égards, sait se rendre utile. Haut, robuste et souple, sa force tient à ce qu’il est creux. Qualité qui ne s’applique pas, hélas, à maintes boîtes crâniennes humaines. Cette caractéristique végétale inspire bon nombre d’usages, dont le plus explosif d’entre eux s’appuie sur un principe physique simple. L’air froid se dilate lorsqu’il est chauffé et occupe donc davantage d’espace. Si la place manque pour qu’il soit contenu, il peut faire exploser les parois du contenant. Ce phénomène semble avoir été découvert en Chine autour de 200 avant notre ère. Il est à l’origine du premier pétard bàozhú (de bàozha, « exploser », et de zhu, « bambou »).

Quelques mille ans plus tard, le bàozhú s’apprête à monter en grade grâce à une nouvelle invention. Les alchimistes de l’époque, dont nombre d’entre eux s’échinent à concocter un élixir d’immortalité, expérimentent le salpêtre, un nitrate de potassium se présentant sous la forme de cristaux blancs et fréquents sur les murs humides ou sur certains sols. La légende veut qu’un alchimiste se soit employé à combiner du salpêtre à toutes sortes d’ingrédients, dont du sulfure et du carbone sous forme de charbon. Après sans doute quelques essais infructueux, le miracle se produisit enfin et le savant obtint une réaction à la hauteur de ses attentes : une explosion. La poudre noire huoyao (drogue à feu) venait d’être inventée, mais c’était un cuisant revers quant à la recherche de l’immortalité. Enfin, il fallut bien que l’homme resta en vie, sans quoi, tout cela eut été vain.

L’alchimiste venait en effet de créer la poudre noire, le plus ancien explosif chimique et le seul connu jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant qu’on ne découvre les horizons étincelants et prometteurs de la nitroglycérine et de la nitrocellulose. La plus ancienne recette connue apparaît tardivement dans un manuel militaire chinois imprimé en 1044 bien que l’existence de la poudre noire soit attestée depuis longtemps déjà en Chine et, certainement aussi, en Inde.

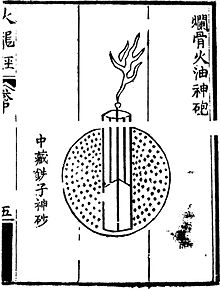

En disposant un peu de cette poudre dans un bambou ensuite jeté au feu ou enflammé, les feux d’artifice n’en sont qu’à leurs débuts. Si, au contraire, une généreuse dose de poudre est incorporée, il faut alors apprécier la création de la toute première bombe artisanale. Naturellement, cette invention sert avec le talent que l’on sait le domaine militaire. Mais elle répond aussi en Chine à d’autres usages.

L'usage de la poudre noire s'étendit rapidement à l'art de la guerre mais ce ne fut pourtant pas son premier usage.

Canon à main de la période Chong, Chine. Daté de 1424. © MET Museum

La thérapie "sons et lumières"

Si la poudre noire prouve chaque jour son efficacité sans faille pour solder des querelles humaines, elle brille aussi dans le combat des anciens Chinois contre les esprits malveillants.

Car si les esprits bénéfiques de la culture chinoise visitent la Terre en profitant de la lumière du soleil, les esprits néfastes kouaï ne se déplacent que dans l’ombre ou à la nuit tombée, ce que les coachs de vie ne considèrent pas comme étant un trait de caractère des « belles personnes ». Plus l’endroit est sombre et silencieux, plus les kouaï sont audacieux, et moins le quidam se prend d’envie de croiser leur chemin.

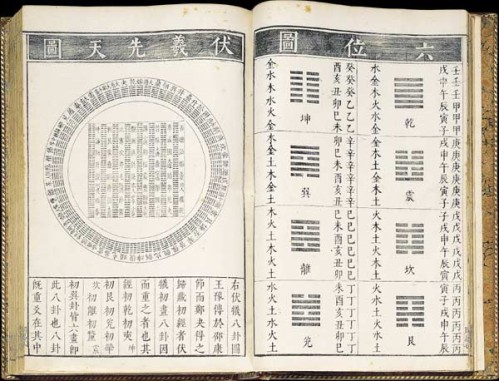

Or, le Yi-Jing, le Livre des Mutations (un corpus de divination de la Chine antique) semble détenir la solution pour se prémunir de ces malfaisantes créatures, ces êtres qui se foutent ouvertement de la sacro-sainte bienveillance (peut-on seulement les en blâmer ?). D’après ces textes, les esprits bénéfiques procèdent du principe mâle de la vie Yang, l’éclair (la lumineuse force indivisible), tandis que les esprits malfaisants sont issus du principe femelle Yin, l’ombre, que Yang traverse et féconde. Ainsi, la lumière Yang peut traverser et transformer l’ombre Yin. En s’appuyant sur ce principe, le feu d’artifice très lumineux (Yang) détient le pouvoir de chasser les esprits malfaisants (Yin) tapis dans l’ombre.

Plus prosaïquement, jeter au feu un bambou rempli de poudre noire crée une lumière violente et soudaine, comme un éclair dans l’obscurité, troublant dans un bruit assourdissant le silence angoissant des lieux déserts affectionnés des kouaï.

Bientôt, le bambou est remplacé par du papier minutieusement plié, contenant de la poudre noire, puis jeté au feu. Les premiers feux d’artifice ne sont donc pas aériens et leur tradition qui date du IXe siècle environ perdure encore aujourd’hui, pour porter chance aux nouveaux-nés ou aux jeunes mariés. Cette pratique s’est encore transmise intacte dans la célébration du Nouvel An chinois, qui perpétue la légende du terrible Nian.

Nian était un monstre terrifiant résidant toute l’année au fond de la mer. Il émergeait seulement la dernière nuit du dernier jour de l’année, dévorant hommes et bétail pour son unique festin annuel – ce qui dénote tout de même chez cette créature une volonté louable de décroissance. Chaque année, le dernier soir de la douzième Lune, les habitants s’enfuyaient alors dans les montagnes, espérant échapper à l’appétit de Nian. Un jour pourtant, un vieillard engagea la population de son village à se défendre et à lutter contre le monstre. Le vieil homme avait remarqué l’aversion et la panique qui s’emparaient des bêtes lorsqu’elles étaient prises entre le bruit et le feu, et subodorait que Nian n’était en rien différent des animaux sauvages.

Au soir fatidique de l’année, il enjoignit les villageois à illuminer leur village de milliers de lanternes, éclairant chaque pièce de leurs maisons avant que Nian ne sortit de la mer. Parvenu à l’orée du village, le monstre, aveuglé par ce tout nouvel éclairage urbain, enragea et chargea les habitations. Avant qu’il ait pu atteindre sa première cible, le courageux vieillard surgit devant lui, brandissant et jetant au monstre un bambou enflammé plein de poudre. La bombe explosa dans un fracas assourdissant, terrorisant Nian qui prit ses jambes à son cou et ne revint jamais.

Depuis ce temps, Nian signifie « année », car la veille du Nouvel An scande le souvenir du monstre terrifiant vaincu par le bruit et la lumière. Par tradition, chaque famille illumine à cette occasion sa maison et fait pétarader les célèbres petits explosifs rouges supposés auspicieux.

Allumer le feu, un art martial chinois

Plus trivialement, la Chine possède, avant même le début du XIe siècle, un bel arsenal de bombes. Si ces dernières sont relativement grossières (et pas infaillibles), elles modifient profondément l’art de la guerre. Avant l’invention des explosifs, les combats résonnaient des cris des hommes, de l’entrechoquement des armes et du râle des blessés. Le champ de bataille n’était pas aussi bruyant que le cinéma nous l’a laissé imaginer. Mais lorsque les premiers explosifs sont projetés, les affrontements prennent une toute nouvelle dimension. Il faut essayer d’imaginer la terreur et la sidération des premiers adversaires victimes des déflagrations de poudre noire. Ce volume sonore n’avait certainement jamais été atteint auparavant par une invention humaine, et les bombes pleuvent littéralement, car les archers chinois accrochent de petits sachets de poudre à leurs flèches enflammées.

La mise au point de projectiles explosifs ouvrit la voie à un certain nombres d'inventions dans le domaine de la poliorcétique pour de nombreuses cultures asiatiques.

Détail d’un canon birman (1771-1799) © Royal Armouries Collections

Traînée de poudre

La poudre noire et son utilisation militaire ou festive se diffuse par les Mongols, qui subissent l’invention avant de la faire subir à d’autres. De loin en loin, la poudre se répand et parvient en Italie, grâce aux Croisés, au XIIIe ou au XIVe siècle. Sur son trajet, elle inspire de nouvelles innovations et de nouveaux usages, mais son caractère spectaculaire enchante les festivités des cours européennes, en particulier à partir du XVe siècle.

Le feu d’artifice devient un indispensable de la célébration royale, sinon aristocratique. Il doit faire impression, il est l’acmé d’une fête somptueuse et prend place dans une scénographie étudiée. Mais son coût exorbitant se volatilise littéralement dans les airs. C’est pourquoi, au XVIIe siècle, la représentation des feux d’artifice accompagne immanquablement l’évènement et le précède souvent. Des albums de gravures sont diffusés partout en Europe et montrent la puissance et la richesse du commanditaire avant même que ce dernier ait assisté à son spectacle pyrotechnique. Il faut donc se montrer circonspect quant à ces représentations pour se faire une idée de ce qu’étaient les feux d’artifice sous l’Ancien Régime, d’autant que les accidents et les incendies étaient fréquents et, bien entendu, jamais illustrés.

La belle bleue !

Quelques expériences ont bien été tentées dès le début du XVIIe siècle, mais il faut attendre la première moitié du XIXe siècle pour qu’explosent en Italie les premières fusées colorées. La fusée de couleur se présente sous la forme d’un cône, dont la base contient de l’essence et l’extrémité la charge explosive ainsi que de petites billes emplies de poudres métalliques qui donnent leur couleur aux étincelles. Comme pour l’invention des premiers pétards et de la poudre noire, celle des lumières colorées s’appuie sur un processus chimique.

Lors de la combustion d’un élément, celui-ci dégage une énergie sous forme de lumière. Or, tous les éléments ne brûlent pas de la même manière. L’énergie dégagée par chacun d’entre eux varie selon la nature de l’élément. Il en résulte l’émission de lumières de longueurs d’onde différentes. En sélectionnant soigneusement les éléments métalliques en fonction de la longueur d’onde qu’ils émettent en brûlant, l’artificier est en mesure de fabriquer des fusées de différentes couleurs. Les éléments composés de strontium et de lithium produisent du rouge, le cuivre produit du bleu. Le titane et le magnésium permettent d’obtenir de l’argent ou du blanc, tandis que le calcium colore en orange, le sodium en jaune et le barium en vert.

Aujourd’hui, la ville de Liuyang dans la province de Hunan est la plus grosse productrice de feux d’artifice au monde. Les probabilités sont grandes pour que la plupart des feux d’artifice auxquels un Français ait assisté dans sa vie ait d’abord été mis au point dans cette ville, qui fournit près de 60% des 600 millions de dollars annuels que rapporte l’exportation mondiale de feux d’artifice. Cette activité économique, qui n’est littéralement rien d’autre que de la poudre aux yeux, entretient le goût de l’éphémère. Alors que le numérique cultive la consommation infertile de l’instantané, les feux d’artifice célèbrent encore la contemplation de l’éclat des beautés éphémères, fanées en un éclair ; alors, en Chine, leur nom de « fleurs de fumée » (烟花, yān huā) ne pouvait être mieux trouvé.

- COLLECTIF, Chinese auspicious culture, Asiapac Books, Singapore, 2012

- KELLY J., Gunpowder : alchemy, bombards, and pyrotechnics : The history of the explosive that changed the world, Basic Books edition, 2009

- ZHIHONG H., OLIVE G., Nian le Terrible, La légende du Nouvel An chinois, Seuil jeunesse, Paris 2012

- La plus grande usine de feux d’artifices au monde (en anglais)

- https://ssec.si.edu

- Rapide histoire de la poudre noire (en anglais)

Autres articles :

Les clefs à système

17 décembre 2018

De la plus élégante à la plus létale, petit tour d'horizon des clefs à système, aussi ingénieuses qu'elles sont régulièrement inutilisables.

0 Commentaire9 Minutes

Histoire du Parasol

Non classifié(e),Objets du quotidien

9 juillet 2018

Article dans lequel tu découvriras que les êtres humains, quelque soit le lieu où ils habitent, ont tous donné la même signification à cet objet.

0 Commentaire12 Minutes

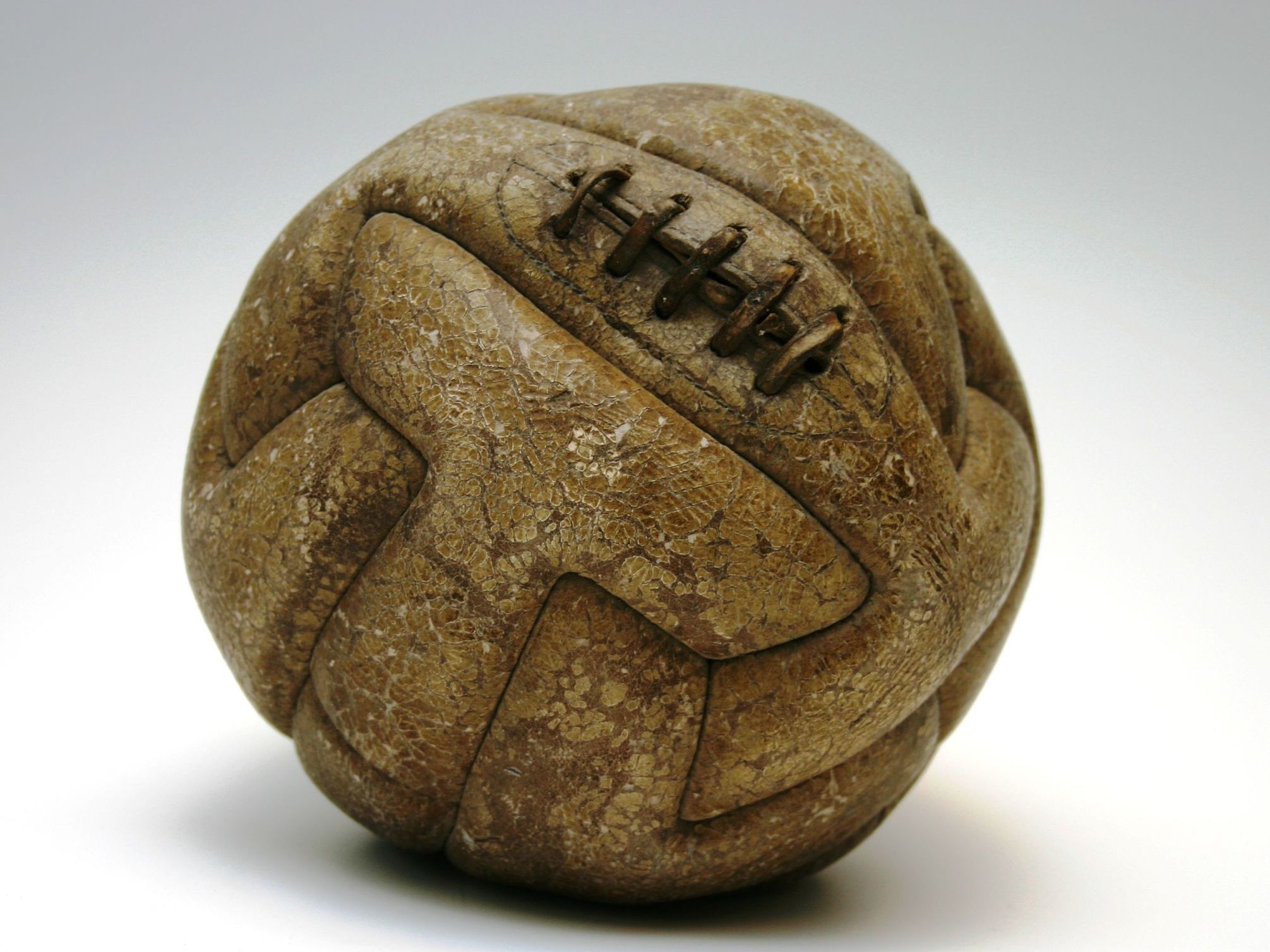

Courte histoire du ballon

Non classifié(e),Objets du quotidien

17 juin 2018

Histoire concise du ballon rond en tant qu'objet, pas question ici de football de spécialistes. Histoire du ballon de l'Antiquité à nos jours

5 Commentaires12 Minutes