Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les chevaux au Japon n’étaient pas ferrés. Pour épargner à leurs fiers destriers le mal aux pieds inhérent à tout voyageur digne de ce nom, les Japonais confectionnèrent longtemps des sandales pour équidés : les uma waraji.

Depuis le IXe siècle au moins et jusqu’à la fin du XIXe, les Japonais portèrent à leurs pieds des sandales de corde de paille de riz tressée : les waraji. Majoritairement utilisées par les gens du peuple, les samouraïs et soldats de l’époque féodale ainsi que par les moines itinérants, ces sandales étaient extrêmement économiques et leur confection d’une facilité enfantine, facilité inversement proportionnelle à leur longévité. Malgré une remarquable résistance à l’eau et une capacité d’isolation thermique honorable, la corde de paille de riz s’use aussi rapidement que le cerveau d’une star de télé-réalité à une dictée de Pivot. Tant et si bien que le Japonais prévoyant portait régulièrement à sa ceinture une seconde paire de waraji au cas où ses pérégrinations n’éprouvassent soudainement et de manière irréversible le fragile matériau. Si pourtant les waraji demeurèrent si longtemps les sandales du voyageur, c’est que le confort qu’elles procuraient n’avait pas d’équivalent. Régulièrement portées avec des chaussettes tabi (qui séparent le gros orteil de ses compagnons), la semelle restait fermement en contact avec le pied tandis que le talon et le talon d’Achille étaient enveloppés par un tressage serré et maintenu par un noeud à la cheville. Le tressage pressait par ailleurs des points d’acupression et participait ainsi à la bonne santé quotidienne du corps.

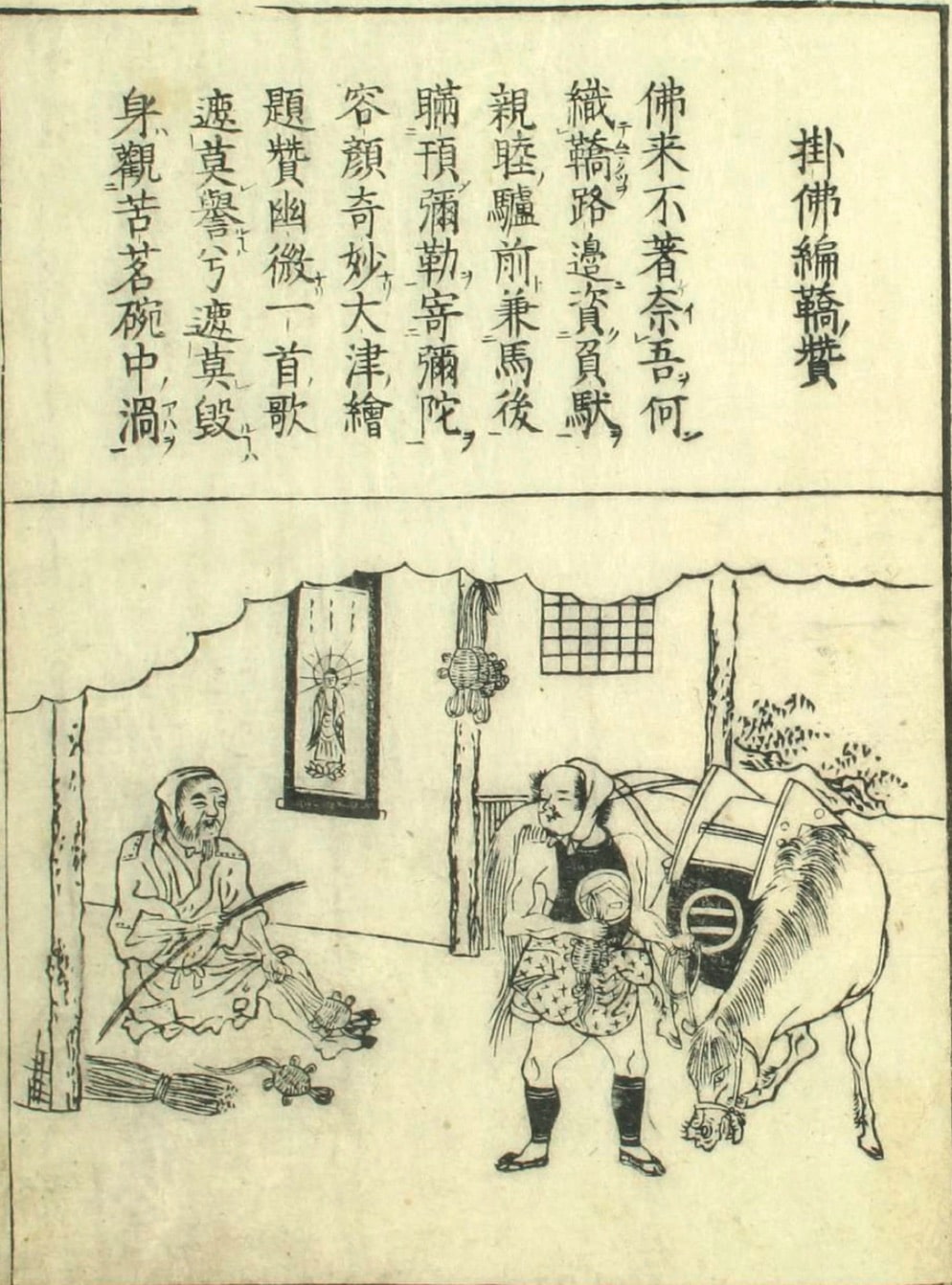

Il semble que les premières adaptations de ces sandales aux sabots des chevaux apparaissent à la fin de l’époque Muromachi (1336 – 1573). Alors désignées par les termes de uma gutsu (chaussures de cheval) ou uma waraji, les sandales de corde permettaient d’étouffer le bruit des sabots des chevaux – ce qui présentait un avantage considérable dans un contexte militaire d’attaque surprise – et garantissaient une meilleure traction sur des sols humides ou boueux sans compter qu’elles protégeaient les sabots des montures.

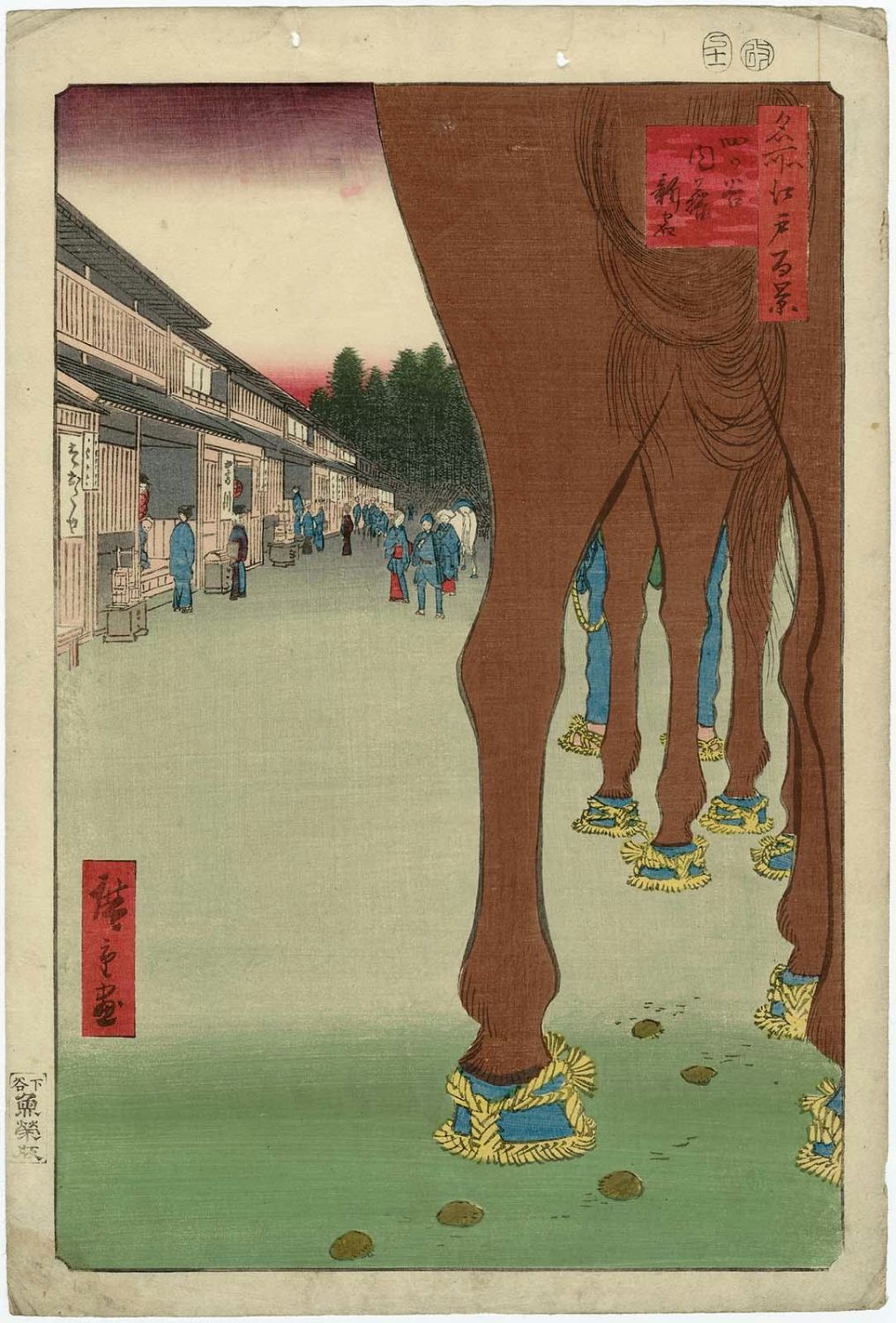

L’usure des uma waraji était dès lors considérable et devint l’objet d’un commerce essentiellement réservé aux gens du peuple qui trouvait de quoi mettre un peu de tofu dans leur bol de riz. Ainsi, sur toutes les routes japonaises, le cavalier ou le meneur de bât trouvait sur sa route et à intervalles réguliers de petits stands de uma waraji fraîchement tressées.

Les uma waraji se nouaient autour du paturon du cheval, en haut du sabot pour maintenir correctement la sandale, de la même manière que les waraji se nouaient autour de la cheville.

Utagawa Hiroshige (1797 – 1858), Vue des chevaux et des auberges à Naitō Shinjuku, 1857 © Museum of Fine Arts, Boston

Ce commerce s’avéra d’ailleurs lucratif si toutefois l’artisan savait se placer et produire des tressages de qualité. Il semble que ce fut le cas pour Tōsui, un maître zen de l’école Sōtō dont la vie fut pour le moins originale. Ce moine vécut sous l’ère Kanbun (1661 – 1673) et lorsqu’il atteignit, après de longues années, le statut tant convoité de maître zen, il envoya tout balader comme aujourd’hui un DRH en burn-out part ouvrir des chambres d’hôtes éco-responsables et sans gluten au fin fond de la Creuse.

Le brave homme – avant de mourir à Kyoto où il exploitait un kiosque à vinaigres dans la banlieue nord de la ville – avait tenu à Otsu (à une quinzaine de kilomètres) un atelier de confection de uma waraji qui fit florès. Car en effet, l’ancien maître ne manquait pas de perspicacité et connaissait le statut particulier de la ville de Otsu qui se trouvait être la dernière étape des 53 stations du Tōkaidō, la route côtière menant d’Edo (l’ancienne Tokyo) à Kyoto. Otsu se trouvait donc être un lieu de départ et d’arrivée dans lequel grouillait les cavaliers, les palefreniers et les meneurs de chevaux de bât, tous à la recherche des meilleurs uma waraji pour leurs montures. Cette préoccupation était telle qu’il existait dans cette même ville un petit sanctuaire dédié à la protection des chevaux, le umagami-janji. Le propriétaire du cheval y déposait en offrande une paire de sandales pour équidés afin que la divinité gardienne des chevaux et du bétail, Batô-Kannon, protège la santé de la monture et surtout ses jambes !

Il est dit que Tōsui débuta en vendant sa production à la criée mais son talent dans le domaine fit de lui un artisan recherché et, en à peine deux années, il devint à Otsu une référence en matière de sandales en corde de paille de riz tressée.

Tout comme les Japonais offrirent longtemps aux temples des paires de waraji pour s’assurer le concours des divinités dans l’entreprise d’un voyage ou tout simplement pour conserver la santé de leurs jambes (condition longtemps nécessaire à la survie alimentaire), ils déposèrent aussi ces sandales pour chevaux à la croisée des chemins et à certains endroits où des canassons étaient morts ou tombés malades. Si aujourd’hui cette tradition a disparu, il existe toujours des temples décorés de waraji géantes tressées par des bénévoles soucieux de rendre hommage aux divinités d’un temple pour leur aide. Et toujours, des centaines de waraji sont déposées dans des lieux de pèlerinage (marquant la fin d’une longue marche ou d’un long périple).

Le tressage des waraji et des uma waraji est identique et s’avère être une idée cadeau peu onéreuse pour un amateur éclairé ou obsessionnel de cosplay et de manga.

Pour réaliser ta propre paire de waraji ou pour en offrir deux à ton poney, je t’invite à consulter ici les différentes étapes à suivre (le texte est en anglais mais les images suffisent largement). Pour fabriquer ces sandales tu auras besoin des mêmes outils que Jésus le jour de sa crucifixion : une bobine de corde, une planche légèrement plus longue et plus large que ton pied, un marteau et quelques clous. Néanmoins, le résultat est ici parfaitement indolore et n’entraîne aucune résurrection.

- DEAL William E., Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan, Oxford University Press, 2007

- KATSUYAMA O., Veterinary Folk Remedies in Japan, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1994,13 (2), 453-463.

- MARQUET Christophe. Figures divines et démoniaques : les Ōtsu-e, peintures populaires japonaises de l’époque d’Edo. In: Arts asiatiques, tome 66, 2011. pp. 45-68;

- RYAN, L.R. 2005. Horse Trappings. Daruma. Japanese Art & Antiques Magazine. Vol. 48. pp. 28-39

- Tōsui oshò densan (Vie du maître zen Tōsui traduit par Peter Haskel)

Autres articles :

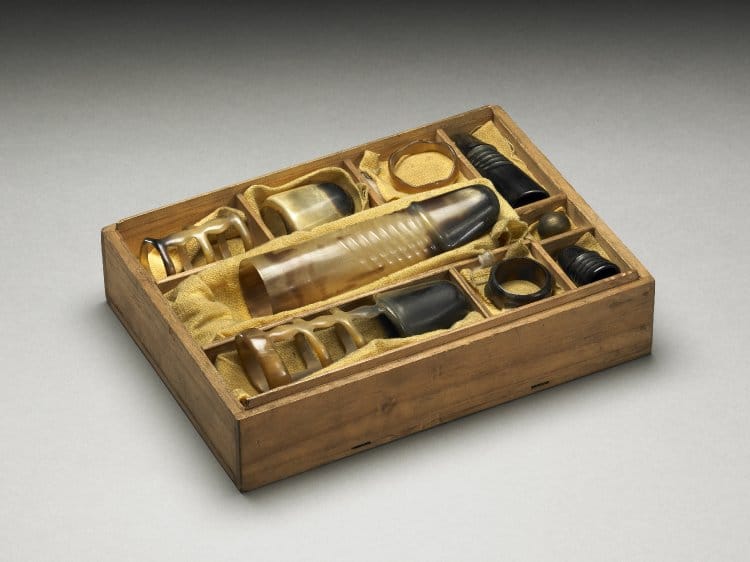

Histoire des Anciens Sex-Toys Japonais

28 février 2019

Nombreux et variés, les anciens sex-toys japonais sont imaginatifs et souvent unisexes !

2 Commentaires10 Minutes

Les clefs à système

17 décembre 2018

De la plus élégante à la plus létale, petit tour d'horizon des clefs à système, aussi ingénieuses qu'elles sont régulièrement inutilisables.

0 Commentaire9 Minutes

Histoire du maneki neko

8 août 2018

Courte histoire du maneki neko comme objet représentatif de l'ambivalence du chat au Japon : entre kawaï et démon.

2 Commentaires8 Minutes