Bien mieux que la perche à selfie, la carte électorale est le meilleur instrument pour distribuer du like. Longtemps discriminante - ce qui fait d'elle un objet de convoitise - avant d’avoir tardivement bénéficié d’une démocratisation totale et sans condition, ce bout de papier mérite toute votre attention.

Passage de pouvoir

L’été 1789 à Paris est au pouvoir royal ce que la mini jupe en skaï est à l’élégance : une agression. À Versailles, on découvre une toute nouvelle amertume au goût des truffes et, pressentant que ces ingrats de gueux allaient bientôt couper court – un peu trop littéralement – à la coiffure poudrée délicatement parfumée, nombre d’aristocrates s’empressent de plier bagage pour aller voir là-bas s’ils y sont. Les nouvelles idées politiques n’étant pas franchement favorables au maintien d’une monarchie de droit divin, le roi doit accepter certains compromis avant de donner littéralement de sa personne pour acter l’avènement d’un nouveau système politique en France.

Dès 1790, une nouvelle organisation administrative se met en place. On réalise brutalement que Dieu n’est aucunement un grand faiseur de souverains régnants ; il s’agit, selon de solides sources, d’une escroquerie sournoisement échafaudée par des individus un peu plus malins que les autres, affectionnant davantage le champagne et les parties de chasse que l’eau croupie et la famine, ce que l’on ne saurait blâmer. D’autant qu’un rapide coup d’œil sur le quotidien du tiers-état laisse deviner un cruel manque de raffinement aussi qu’une hygiène douteuse.

Il n’est pourtant plus question de tergiverser, les choses doivent changer ; mais pas trop. Le nouveau système mis sur pied est sans difficulté moins élitiste que la monarchie de droit divin. Tout de même, les habitudes ont la vie dure et il semble bien difficile de renoncer à un peu discrimination. La bourgeoisie aisée s’imagine déjà récupérer discrètement les privilèges et les richesses des aristocrates, sans pour autant sombrer dans les mêmes travers ostentatoires. Les bas de soie oui, la couronne clinquante, non (Napoléon s’en chargera).

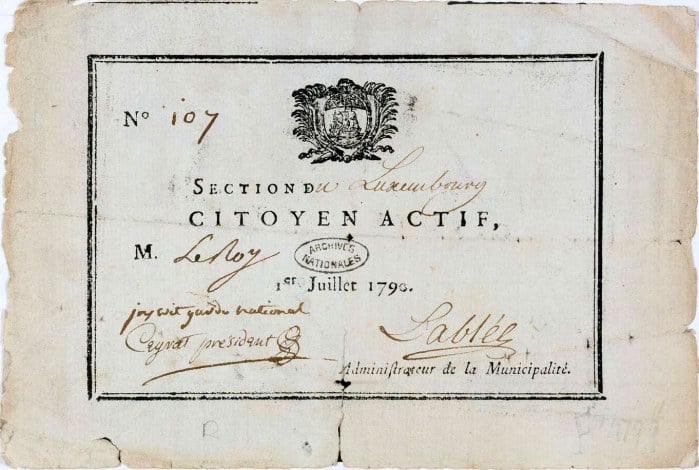

Dorénavant, tous les citoyens sont considérés comme égaux, car cela ne coûte rien de l’affirmer. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique et au gouvernement, c’est une autre limonade. Sont requises pour cela l’indépendance (financière) et l’instruction, une manière efficace d’opérer une présélection. Les heureux élus se voient qualifiés de « citoyens actifs » et sont pour la plupart des propriétaires aisés. Pressentant de possibles critiques acerbes quant à un défaut d’inégalité, l’Assemblée constituante met en place un régime d’étagement des droits politiques d’après des seuils fiscaux ; une sorte de large spectre donnant plus ou moins de pouvoir selon qu’on possède plus ou moins de brouzouf. Par pure logique, ces seuils excluent bien naturellement les pauvres. Parce que les pauvres, non contents d’être pauvres, sont aussi des individus secondaires et nuls, assertion qui relève probablement d’un lien de cause à effet.

Les citoyens « passifs » rassemblent sans surprise les femmes, les personnes en état d’accusation, les faillis, les insolvables et les domestiques.

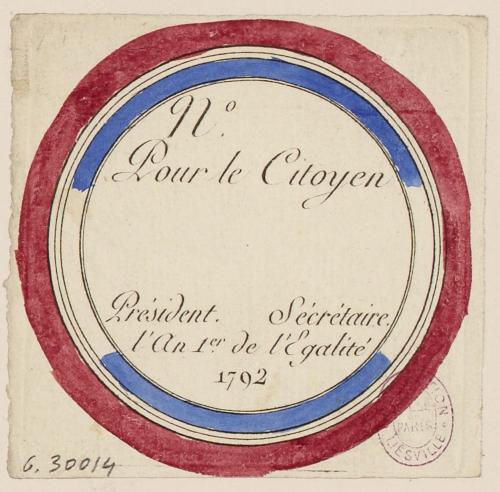

Carte d’électeur pour la Convention, département de Paris, 1792

© Paris Musées Collections

Ces individus passifs, reçoivent en échange de leur incapacité civique le privilège de la reconnaissance ; non pas des actifs mais entre eux, reconnaissants entre eux, avec joie nul n’en peut douter, qu’il n’est rien de plus délicieux que de sacrifier sa vie « secondaire » pour des personnes considérées selon des critères d’État, comme plus importantes et nécessaires à la société. Ainsi, l’avis de ces citoyens de seconde zone n’est qu’accessoire pour ne pas dire parfaitement inutile. D’autant que l’ingratitude étant un mal touchant massivement ces individus, il existait pour les citoyens actifs un risque fort de s’exposer à des critiques négatives. Le jeu n’en valait pas la chandelle, assurément.

Égalité relative

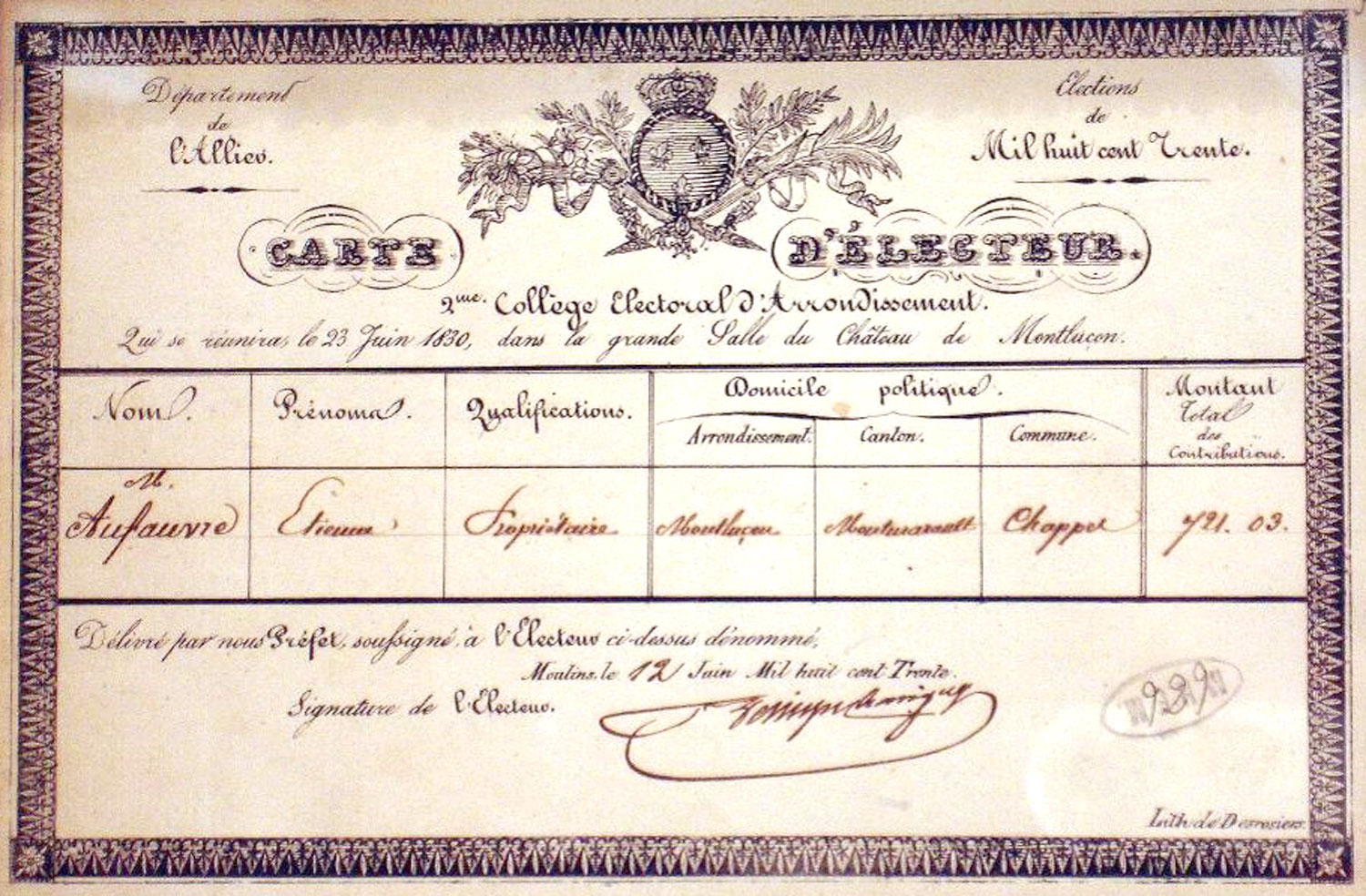

L’impartiale et superbe égalité ayant fait son devoir en désignant les « citoyens actifs », ces derniers reçoivent une carte civique, attestant de leur droit au vote. Cette carte est l’ancêtre de nos cartes d’électeurs. Son aspect est confié au bon soin de chaque commune, laissant la porte ouverte à une organisation des plus chaotiques qui soient.

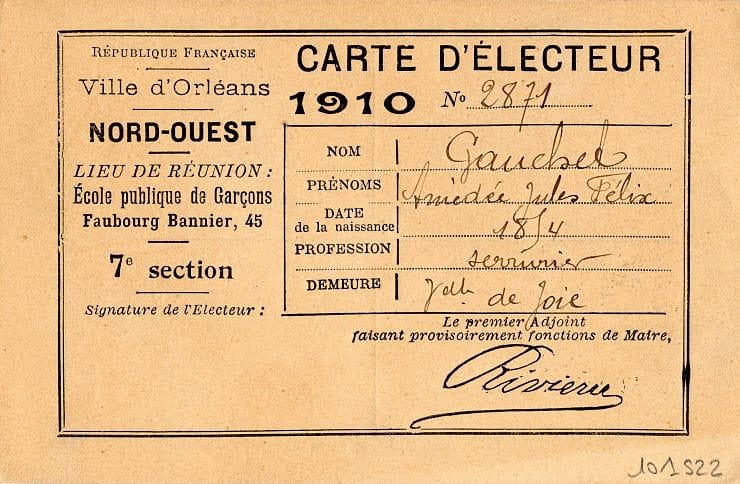

L’objet est d’abord une convocation à une « assemblée » ou à une « réunion d’électeurs ». Elle s’adressa à un individu identifié par quatre indicateurs qui fondent l’identité civique : le nom, les prénoms, la date de naissance et la demeure ou domicile. Pendant longtemps la profession de l’électeur est également précisée. Il s’agit, ni plus ni moins, que d’un recensement (de ceux qui comptent, uniquement. À nouveau, les femmes, les domestiques, les pauvres ou tout autre individu d’un ordinaire répugnant ne peuvent décemment pas être pris en compte).

Quant à l’aspect de ces premières cartes, une multiplicité de formes (horizontale ou verticale) et de couleurs sont recensées, variant selon les villes et trahissant les tâtonnements de l’État dans la mise en place d’un système uniforme et impartial.

En 1848, le suffrage censitaire cède la place au suffrage universel. Dorénavant, les distinctions de classe sociale, de revenus ou d’éducation ne sont plus considérées ; c’est aussi merveilleux que le dénouement d’un film Disney. Et, à l’instar des dessins animés de la firme produits avant les années 2000, les femmes aussi bien que les indigènes d’Outre-mer sont toujours exclus de l’universalité inconditionnelle sous condition du suffrage universel. Ils sont toujours considérés comme inférieurs ; non pas ouvertement, mais dans les faits pour des raisons très floues et contradictoires (dans les faits et non pas ouvertement).

Mais qu’importe les détails de l’universalité sélective ! Ces personnes étant majoritairement exclues du système éducatif, les citoyens, les vrais, tablent sur le fait que ces individus, exclus de la vie politique du pays, n’ont pas la vivacité d’esprit pour comprendre la raison même de leur ignorance. On se gausse même d’imaginer qu’elles puissent comprendre quoi que ce soit !

Pour marquer le coup, les listes alphabétiques des citoyens sont refondues et une production de masse de cartes individuelles d’électeurs est engagée. Pour la première fois, un objet représente symboliquement le corps électoral, bien que son uniformisation matérielle ne soit pas encore d’actualité.

La standardisation des informations présentes sur la carte d’électeur est instaurée tardivement. La loi du 10 mars 1924 précise que les cartes doivent être distribuées directement au domicile des électeurs par le maire. Les informations obligatoires sur cette carte sont fixées par la circulaire du 6 avril 1932 :

« Le nom de l’électeur mais aussi ses prénoms, profession, résidence ou domicile, avec indication de la rue et du numéro partout où il existe. »

Cette manière de procéder était déjà monnaie courante, au moins dans les villes, mais devient bientôt une obligation légale, dont on veille à l’application dans toutes les communes.

Avant la loi du 13 novembre 1936, les municipalités étaient libres de choisir la forme et la couleur des cartes ainsi que l’imprimeur chargé de leur fabrication. Après cette date, la production est prise en charge par l’État. Cette uniformisation visuelle parfaite devait participer – et participe toujours – au principe d’égalité des citoyens. Égalité encore toute relative puisque les femmes n’obtiennent le droit de vote qu’en 1944.

Une fragile liberté

La carte d’électeur est toujours un support de revendication puissant, un objet d’expression spécifique, dont notre époque se plaît cyniquement à dénigrer le pouvoir. Son utilisation ou pas, sa destruction parfois, relèvent dans tous les cas d’un attachement aux valeurs démocratiques qui ont permis à cette carte d’exister. La posséder, c’est au moins avoir le pouvoir de s’en servir. Un pouvoir considérable puisque nous sommes des millions de Français à en détenir une et seulement quelques dizaines de politiques à convoiter le pouvoir que chacune d’elles est capable de lui conférer. Or, comme chacun sait, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », dixit Spiderman, ce qui est valable aussi bien pour l’électeur que pou l’élu.

La carte électorale est un marqueur identitaire fort, d’autant plus que son histoire relève d’un parcours du combattant, menant de la discrimination vers l’égalité parfaite des voix de l’ensemble des citoyens. Une égalité fragile qu’il est toujours d’actualité de protéger en la faisant vivre pour ne pas avoir, un jour, être forcé d’y renoncer…

- CAVENG R., « Olivier Christin, Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel», Lectures, Les comptes rendus, 2014

- GARRIGOU A., Une institution ancrée dans le présent, Le suffrage universel, « invention » française, Le Monde Diplomatique, avril 1998, p.22

- HÉRIN, J-L. « Les exclus du droit de vote », Pouvoirs, vol. 120, no. 1, 2007, pp. 95-107.

- IHL O., L’urne électorale. Formes et usages d’une technique de vote. In: Revue française de science politique, 43e année, n°1, 1993. pp. 30-60

- MOURRE M., Le petit Mourre, dictionnaire de l’Histoire, Bordas, Paris, 2003

- OFFERLÉ M., L’électeur et ses papiers. Enquête sur les cartes et les listes électorales (1848-1939). In: Genèses, 13, 1993. L’identification, sous la direction de Peter Schöttler. pp. 29-53.

Autres articles :

Les clefs à système

17 décembre 2018

De la plus élégante à la plus létale, petit tour d'horizon des clefs à système, aussi ingénieuses qu'elles sont régulièrement inutilisables.

0 Commentaire9 Minutes

Histoire du Parasol

Non classifié(e),Objets du quotidien

9 juillet 2018

Article dans lequel tu découvriras que les êtres humains, quelque soit le lieu où ils habitent, ont tous donné la même signification à cet objet.

0 Commentaire12 Minutes

Les lunettes de soleil inuits

Objets du quotidien,Outils et techniques

18 avril 2018

Rapide histoire des lunettes de soleil Inuits, de leur nécessité dans les terres hostiles du grand nord enneigé et de leur artisanat.

4 Commentaires5 Minutes