Une fois le raffinement passé des gardes aux plats, l’abstraction ornant l’intérieur des livres céda la place à des impressions n’ayant ni la grâce des papiers marbrés ni celle d’un auteur à succès quadrichromé. Dystopie de ce qu'aurait pu être ta bibliothèque.

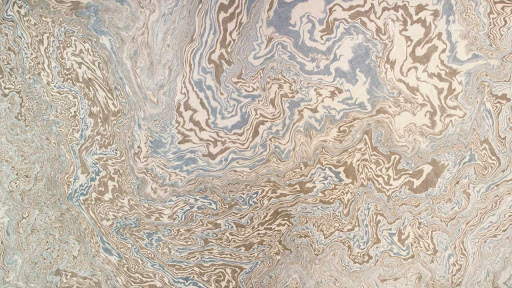

Suminagashi : l'agaçante délicatesse japonaise

Bien avant d’abreuver le monde de personnages sautillants et faussement innocents, la culture japonaise pratiqua une poésie de peu, aussi quotidienne qu’elle était raffinée. Dès le XIIe siècle – et peut-être avant – les mouvements ondés de l’encre dans l’eau suscitèrent une contemplation en tous points opposée à ce que tu es convaincu d’expérimenter chaque jour devant ton application Petit Bambou. Les volutes aquatiques de l’encre s’enfonçant dans l’eau amenèrent quelques Japonais à entreprendre de fixer ces motifs éphémères, laissant le soin à l’eau et à une brise légère d’imprimer aux couleurs des mouvements naturels. Cet art modeste ne relevant pas d’un narcissisme pénible (l’inverse donc de ta vaine et bruyante pleine conscience) fut baptisé de la simplicité même qui lui donnait vie : suminagashi de sumi « encre » et nagashi « qui flotte sur l’eau en mouvement ».

Les plus anciens suminagashi datés du XIIe siècle accompagnent la légende attribuant à la famille Hiroba la paternité de cette invention délicate, vers 1151, durant la période Heian. Le patriarche soucieux de la qualité de son papier s’établit à Echizen, dans la préfecture de Fukui, car l’eau y semblait suffisamment pure pour convenir à la fois à une exigeante fabrication papetière et à l’expression subtile des encres colorées. Une aubaine pour le père Hiroba.

Des suminagashi du XIIe siècle présentés à l’empereur Shirakawa (1127 – 1192) sont aujourd’hui conservés par la famille Otani au temple Honganji à Kyoto et sont considérés comme des trésors nationaux sans que l’on puisse affirmer qu’ils sont l’œuvre de la famille Hiroba. Seulement onze feuilles ornées ponctuent un manuscrit composé de dix volumes ; le suminagashi, s’il est un art de peu, demeure longtemps l’art d’une élite.

Sous des abords d’une étonnante simplicité, le suminagashi dissimule de fines complexités auxquelles tu ne penses pas, de la même manière que tu n’as aucun doute sur ta capacité à gouverner un pays ou à faire du pain jusqu’à ce qu’on te colle le nez dans un bilan économique ou dans la farine. L’apparente simplicité est bien souvent la récompense caustique de plusieurs années de dur labeur.

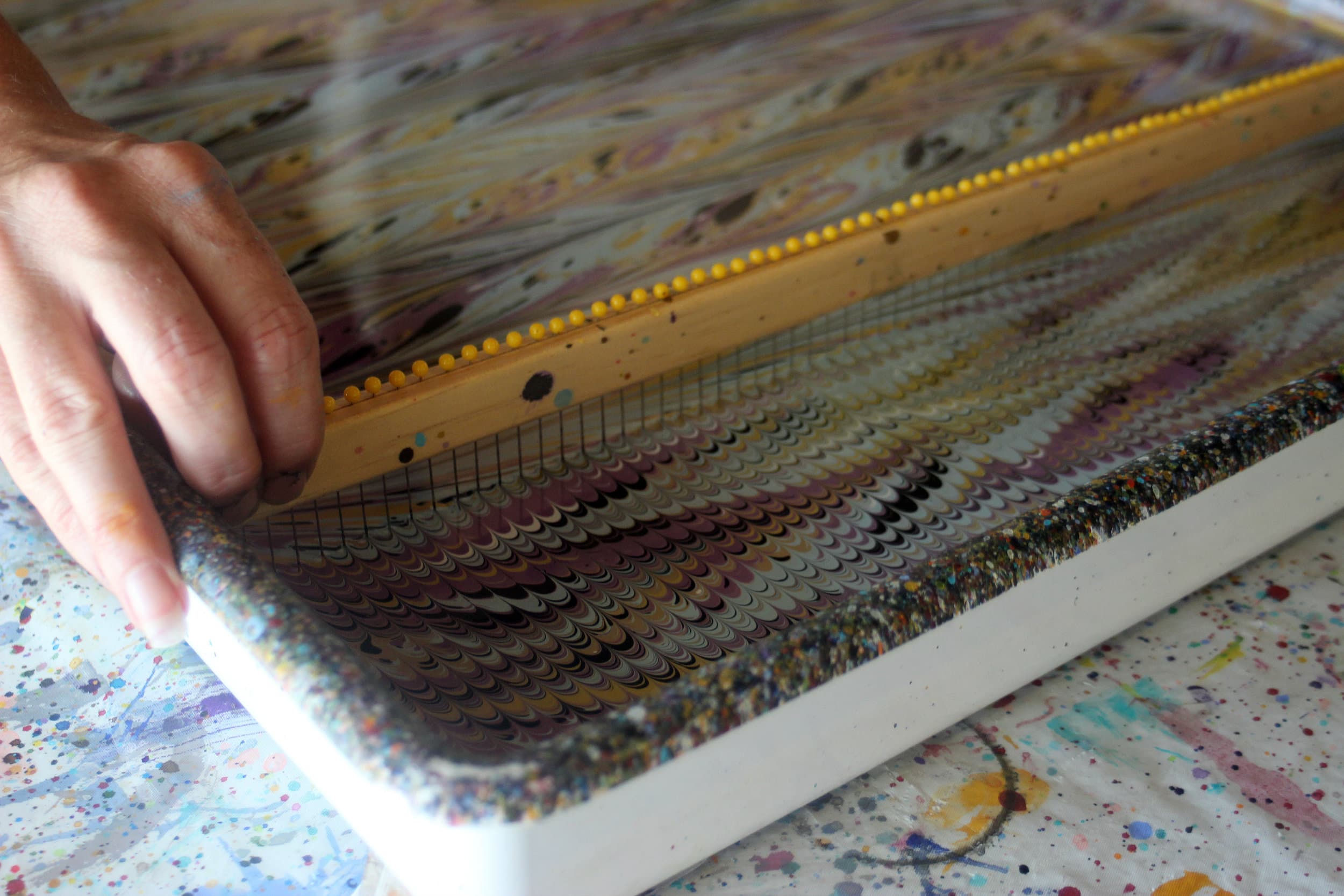

La technique japonaise consiste à délicatement déposer à la surface de l’eau d’un baquet une feuille de papier pour y imprimer les volutes d’encres colorées créées par le mouvement de l’eau. Ta redoutable acuité a sans aucun doute constaté que les arabesques pigmentées restent peu de temps à la surface de l’eau avant de s’y enfoncer et de disparaitre. La toute première difficulté consiste alors à faire flotter les pigments, condition indispensable pour les transférer sur la feuille de papier. Longtemps le secret de cette prouesse fut bien gardé.

Puis en 1830, Shinsetsu Kitamura (1784 – 1856) – peut-être un antiquaire japonais touche à tout – partage ses techniques de fabrication dans l’ouvrage Kiyuu Shorann (Dictionnaire des jeux d’amusement). En 1914, la méthode s’éclaircit encore davantage grâce à Tokutaro Yagi, maître dans l’art du suminagashi à Kyoto, qui publie le Suminagashi-zome, promu au rang de bible de tout marbreur nippon respectable. Grâce à Yagi, le lecteur apprend qu’il faut savamment enrichir les pigments naturels d’un dispersant pour leur éviter de couler à pic. Épargnant au lecteur la peine de l’expérimentation, l’auteur précise que les dispersants les plus utilisés sont nommés matsu et communément fabriqués à partir d’aiguilles de pin bien que certaines sources attestent aussi de l’emploi du laque.

Les pigments quant à eux sont obtenus à partir de matières naturelles broyées. Au Japon, la préférence va à l’encre noir sumi (fabriquée à partir de suie, de pin et d’huile végétale), à l’indigo (ai) et au rouge (beni) fabriqué à partir de carthame. Le marbreur emploie un pinceau par couleur puis dépose à la surface de l’eau et l’une après l’autre des gouttes de pigments, de manière aléatoire.

Chaque goutte dessine à la surface de l’eau un cercle concentrique dont les limites sont repoussées alors qu’est déposée la goutte suivante. Peu à peu, une série d’anneaux s’imbriquent les uns dans les autres et s’étirent en motifs abstraits alors que l’artisan souffle doucement à la surface de l’eau puis la ride à l’aide d’un éventail. Lorsque les motifs liquides auront été transférés sur la feuille de papier, ils deviendront un support à l’évocation poétique de paysages oniriques dessinés, calligraphiés ou décrits sous forme de haïku.

Le suminagashi au Japon ne se contenta pas seulement du papier et on le vit rapidement imprimer ses motifs délicatement colorés sur des tissus, des soieries et des objets.

Boîte à thé en bois marbré suminagashi © Tezumi

Dans son voyage de l’Asie vers l’Europe en passant par le Moyen-Orient et l’Inde, la technique n’évoluera plus dans son principe. Des adaptations seront apportées en fonction des matériaux disponibles dans chacun des pays : pigments, or et argent, dispersants (gomme adragante « kitre » ajoutée à l’eau au Moyen-Orient et en Inde, fiel de bœuf mêlé aux pigments en Europe) et supports (papier, tissus, etc).

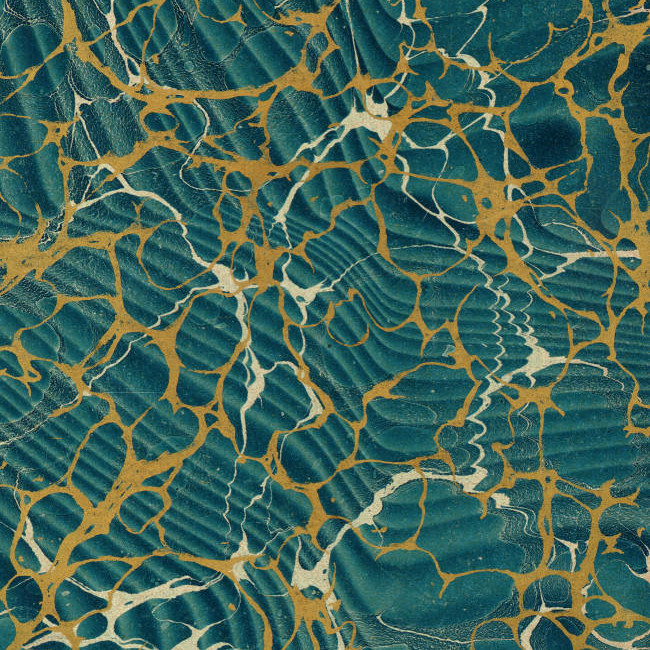

L’ebrû, apothéose nuageuse du papier turc

Partout de remarquables subtilités sont imaginées mais le Moyen-Orient fait montre d’une maestria inégalée. D’abord, le papier marbré quelle que soit son origine présente une caractéristique remarquable : les marbrures ne sont pas seulement inimitables par leur unicité, elles sont aussi infalsifiables. Dès le XVe siècle, elles deviennent notamment au Moyen-Orient le support de textes dont l’autorité religieuse ou politique – unique car n’acceptant pas la contestation – est justifiée par ce support. Tout comme il n’est pas envisageable de discuter l’authenticité d’un papier marbré, les textes qui sont inscrits sur ce hafif ebrû (papier aux teintes claires réservé à l’usage poétique, politique et religieux) ne tolèrent pas d’être remis en question.

En persan, le papier marbré évoque des motifs aussi changeant que les nuages ebr. Les Turcs ne contredisent pas le sentiment de leurs voisins et reprennent, dans leur langue, la dénomination de ce papier devenu alors ebrû. Similaires dans leur forme et pourtant changeants dans leur ornements, ces papiers ne sauraient mieux incarner la pensée religieuse : unique et pourtant capable de s’adapter à tous les caractères. Un peu comme le yoga ou les coachs de vie aujourd’hui qui, clamant l’unicité de leurs abrutis de clients, appliquent à tous les mêmes remèdes, des prélèvements bancaires automatiques.

Ces considérations amènent rapidement les autorités religieuses puis la loi islamique à interdire de déchirer ou de brûler sans autorisation du papier ebrû. Tout ce qui est rare est sacré ; assurément, le papier marbré ne fait pas exception.

La création même du papier marbré n’échappe pas à une interprétation métaphysique. Car les religions ont cette aptitude remarquable à lire partout ce qui les arrange, comme les Chrétiens voyant leur sauveur dans une sardine. Les Musulmans observant quant eux que l’ebrucu – le marbreur de papier – se contentait de jeter les couleurs qui suivaient ensuite le mouvement de l’eau, ils en conclurent que cet art était d’une redoutable exemplarité, expliquant à la fois le külli rade (la volonté divine) et le cüzi irade (le libre arbitre).

Dans la pensée religieuse islamique, jeter les couleurs sur l’eau est donc cüzi irade tandis que les marbrures apparaissant à la surface de l’eau sont külli rade. C’était sans compter les originalités de plus en plus complexes que les marbreurs orientaux apportèrent à l’art de l’ebrû, affinant les motifs, concevant des outils pour en créer de nouveaux, jusqu’à parvenir à une figuration ornementale d’entrelacs, de lunes, de mosquées, de feuillages et de fleurs, foutant en l’air une réflexion métaphysique qui aurait tout aussi bien pu s’appliquer à la préparation de la vinaigrette.

Néanmoins, la difficulté à obtenir un dessin figuré était telle qu’il fallut patienter jusque dans les années 1910 avant qu’un calligraphe de talent, Necmeddin Okyay (1883 – 1976) ne parvienne enfin à marbrer des motifs floraux très réalistes de sorte que ton œil de botaniste averti reconnait sans peine dans le travail de Necmeddin des tulipes, des pensées, coquelicots et œillets, boutons de rose, jacinthes et chrysanthèmes. Son influence artistique lui permit d’inscrire son nom dans la postérité aussi bien que les frères Bogdanov inscrivirent le leur dans celui de la chirurgie esthétique puisque ce type de papiers marbrés à motif fleuri est aujourd’hui désigné comme Necmeddin ebrûsu.

L’abstraction du papier ebrû favorise son adoption par l’islam qui en fait le support de prédilection de ses écritures saintes. À l’instar de toutes les expressions artistiques orientales, la marbrure turque restreint l’emploi de motifs figuratifs bien qu’elle soit une des seules à y parvenir sans pochoir. L'ironie est décidément bien ironique.

Necmeddin Okyay, papier ebrû figurant une jacinthe © Istanbul Antik Sanat

Comme au Japon, les secrets de fabrication sont jalousement gardés et idéalement, conservés au sein d’une seule et même famille. La transmission se fait seulement lorsque, pendant deux années, le maître forme son apprenti. Deux années nécessaires pour maîtriser un art que tu pensais consister à simplement jeter de la peinture sur de la flotte ; de quoi faire relativiser les talents supposés géniaux de ta progéniture hurlante.

De loin en loin, et puisque deux personnes peuvent garder un secret seulement si l’une de ces deux personnes est morte, les techniques et motifs perses – et surtout turcs – vont constituer les fondements de la marbrure européenne.

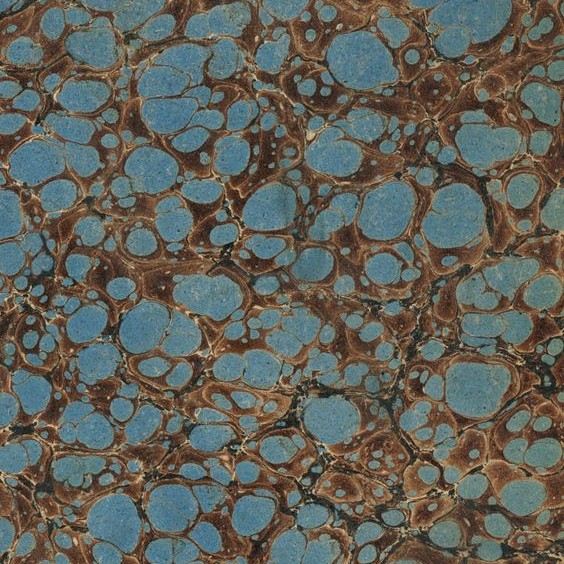

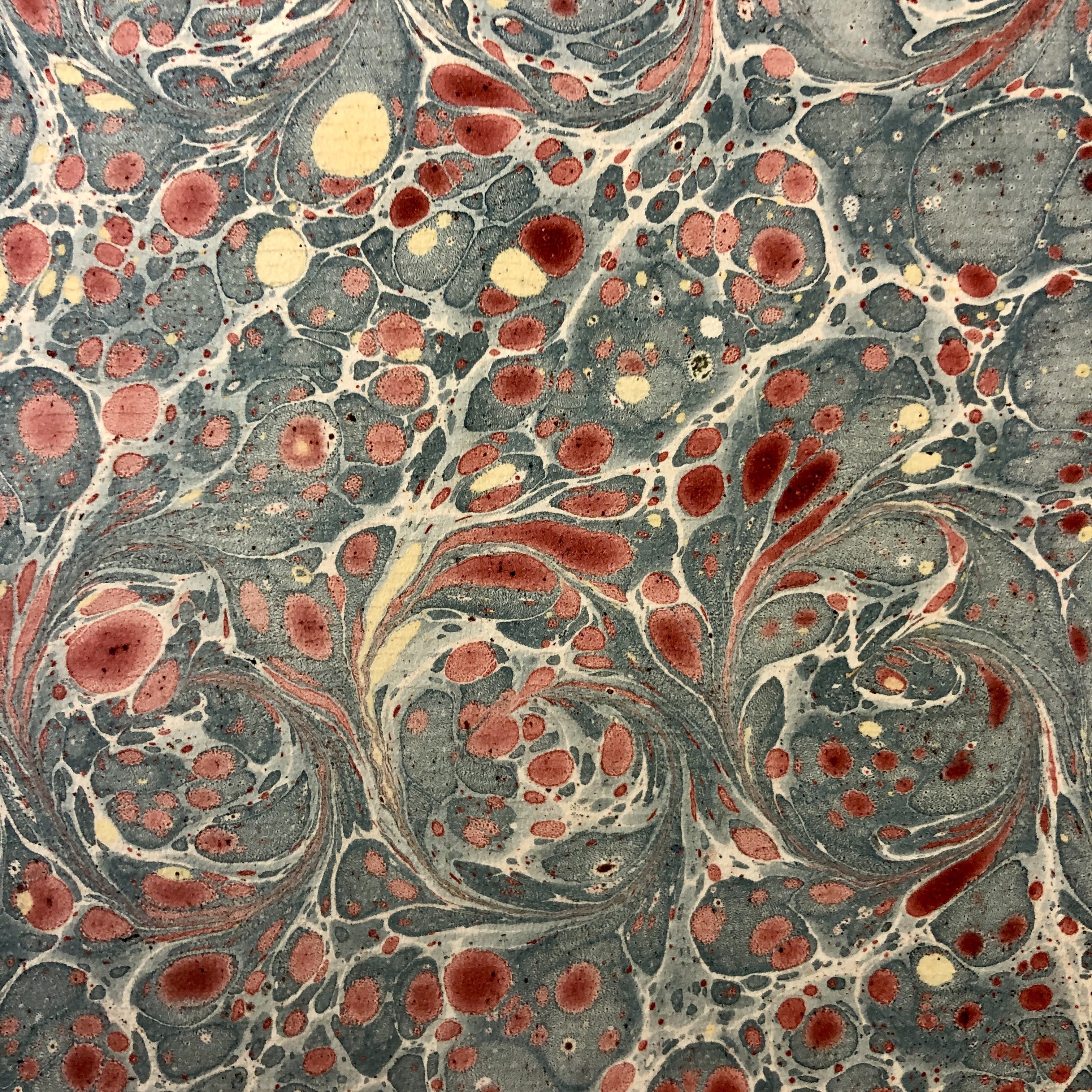

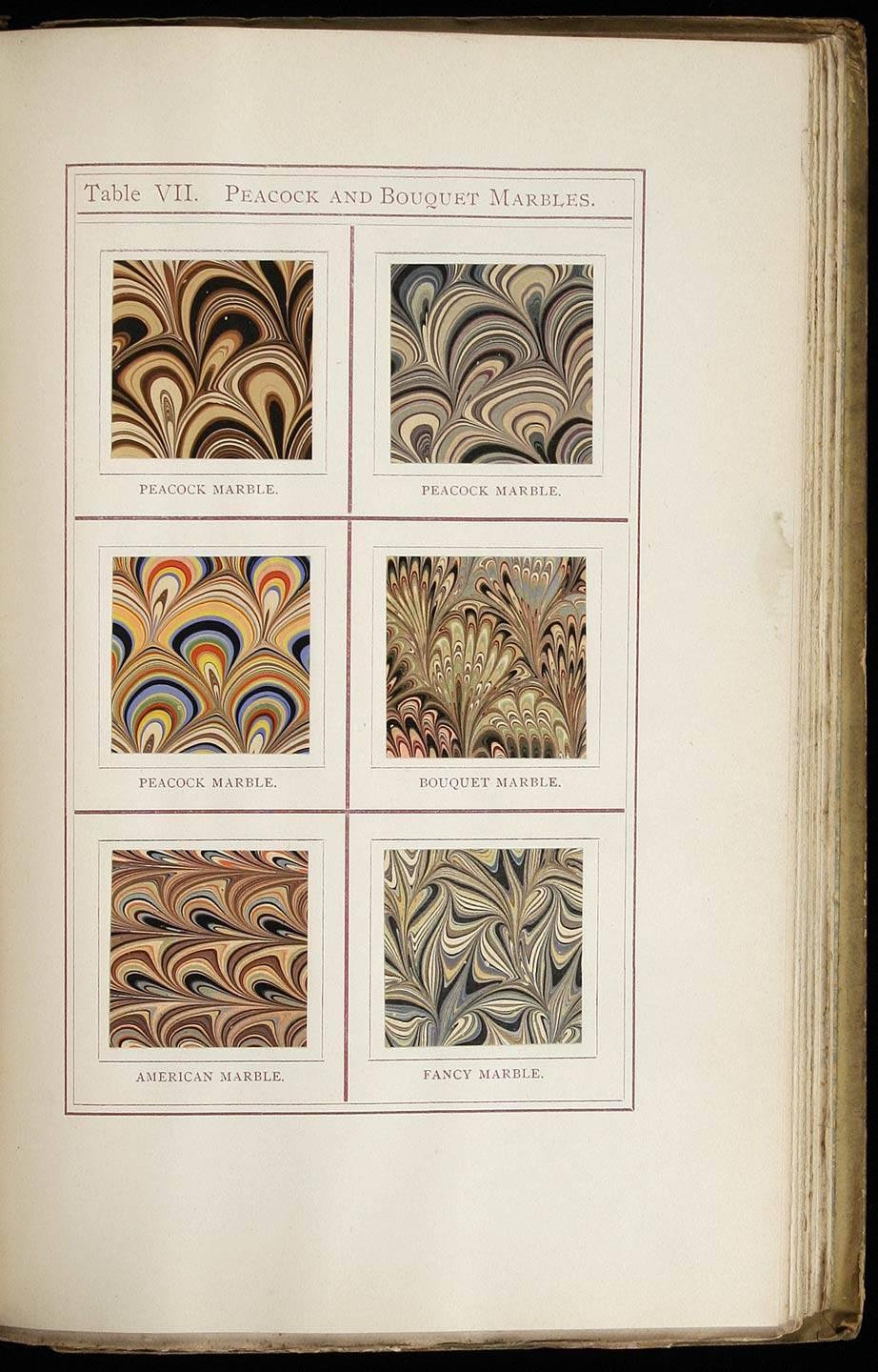

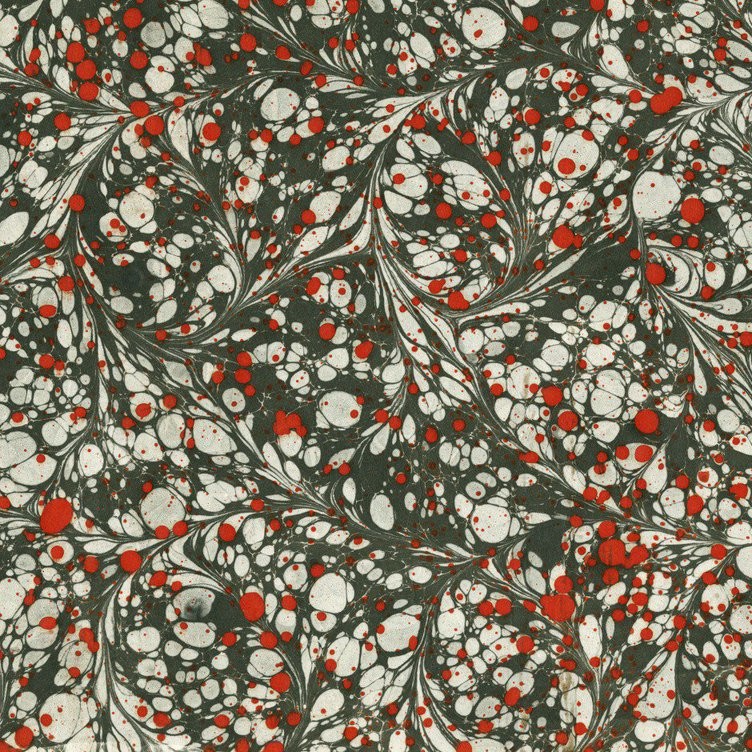

Parmi les plus connus, les somaki ebrû, simples motifs jetés sur l’eau, forment des tâches de couleurs et de tailles différentes, s’imposant comme les ancêtres de nos cailloutés. Les motifs spiralés désignés en turc sous le nom de bulbul yuvasi « nid de rossignol » sont repris sous le nom de coquilles en Europe. Le tarakli ebrû connaîtra sans doute le plus grand succès sous le nom de « peignés » du nom de l’outil utilisé pour le réaliser.

En saupoudrant une couleur sombre en petites gouttelettes à la surface d’un motif terminé, le marbreur turc créé un serpmeli traduit pas « persillé » dans les ateliers européens.

Toujours les couleurs sont naturelles mais la palette est plus riche que celle du suminagashi. L’indigo et l’encre noire sont les mêmes que dans la tradition japonaise tandis que le rouge est obtenu à partir de laque de cochenille ou de bois rouge du Brésil, le jaune d’ocre permet d’obtenir du vert en le mélangeant à l’indigo. Les nuances et l’intensité des couleurs se modulent en chargeant plus ou moins lourdement les couleurs en pigments puis en les diluant à sa convenance avec de l’eau.

La texture même du papier ebrû va être magnifiée de manière à faciliter l’écriture au calame et à rappeler la surface sans aspérité du parchemin qu’il remplace. Cette préparation de la feuille se fait à l’aide d’un apprêt obtenu en étalant sur la feuille une couche d’aher, une sorte de gélatine préparée à l’aide de blanc d’œuf (de canard de préférence, car le canard a le goût du suprématisme à la Malevitch tandis que les autres volailles sont encore engoncées dans la peinture classique), de sève de figuier, d’alun et de colle de poisson. Une fois la feuille sèche, il suffit alors de la lisser en frottant sur sa surface un coquillage ou une pierre dure.

Au XVIe siècle à Samarkand (Ouzbékistan) et à Herat (Afghanistan), alors provinces de l’Empire timouride gouverné par le Sultan Hossein Mirza Bayqara (1438 – 1506), une technique dérivée de l’utilisation de l’aher va permettre de créer des papiers marbrés dont une partie centrale est laissée vierge pour la calligraphie. Sur le même principe que la gravure à l’eau-forte dans laquelle un vernis protège de la morsure de l’acide ce qui doit être préservé de l’encrage, l’akkâse ebrû consiste à couvrir d’aher la zone que l’on souhaite protéger de la marbrure.

Entre 1500 et 1700 dans le Deccan en Inde, une curiosité composa des chefs d’œuvre de marbrure d’une précision remarquable. Les papiers marbrés deccani datés de cette époque et tributaires de cette technique sont de telles raretés que les quelques passionnés – environ 6 personnes dont 4 n’ont pas les moyens, catégorie dans laquelle je m’inclus – qui les collectionnent s’écharpent joyeusement à chaque fois que l’une d’elles passe en vente.

Les papiers marbrés des sultans du Deccan en Inde

Bien que la méthode imaginée pour parvenir à une telle finesse ait fait l’objet de débats d’érudits, il semble aujourd’hui que les spécialistes de cet art singulier s’accordent à reconnaître une habile combinaison de pochoirs et de masquages mucilagineux, très proches de la technique timouride à l’aher.

L’association de ces deux techniques dans le contexte deccani présente de franches similitudes avec l’art des kalamkari, des cotonnades peintes en utilisant le même principe de cache à base d’un mélange végétal et/ou mucilagineux. Les couleurs sont posées les unes après les autres sur le tissu. Entre chaque passage de couleur, le tissu est lavé puis les zones déjà colorées sont protégées par une résine afin d’éviter que les couleurs ne se mélangent à celles déjà posées.

Au XVIe siècle, la technique du papier abri (terme dérive du ebr persan) ne permettait la création que d’un seul motif par feuille ; la conjugaison des techniques appliquées au textile avec celles associées au papier allait ouvrir un large horizon de possibilités. La seule condition tenait à une patience relevant de la sainteté et une capacité de concentration dont la disparition constatée au début XXIe siècle n’attriste plus que les enthousiastes qui sont parvenus jusqu’à la lecture de cette phrase.

La combinaison de plusieurs techniques perses et indiennes permet au XVIIe siècle en Inde la réalisation de motifs complexes faisant intervenir plusieurs bains de marbrures, des pochoirs et des systèmes de caches à base végétale ou mucilagineuse. Les plus belles marbrures deccani sont aujourd'hui aussi rares que les personnes capables de faire la différence entre "voire" et "voir".

Éléphant refusant d’avancer. Inde, milieu du XVIIe siècle. Encre, or et aquarelle sur papier © Brooklyn Museum

La technique des artisans du Deccan composa des images complexes puisées dans le répertoire indien, perse et même européen. Parfois, l’emploi de pochoirs se décèle dans des figures aux profils similaires dont seuls la disposition ou le motif changent. À l’inverse, des caractéristiques peintes peuvent présenter des affinités attestant de la spécialisation d’un atelier ou d’un artisan dans une production de dessins.

Les papiers abri des sultanats du Bijapur et de Golconde sont bien connus et certaines signatures, fameuses. Lorsque l’avènement de l’empire moghole fait vaciller pour la première fois le sultanat de Delhi en 1526, la nouvelle puissance politique ne se détourne pas de cette production luxueuse qui se maintient jusqu’au XVIIIe siècle.

Ce cavalier, aussi émacié que son cheval, n’est pas la lointaine évocation d’un Don Quichotte hindou mais l’image d’un genre pictural bien établi au XVIIe siècle en Inde. Régulièrement, le personnage est identifié comme étant Majnūn, l’amant célèbre de la belle Lailā dans le conte populaire arabe Majnūn et Lailā. Après moultes péripéties bollywoodiennes le malheureux s’affame de chagrin, ne supportant pas sa séparation d’avec sa bien-aimée (ou d’avec la nourriture préparée par la bien-aimée) et prouvant par ce jeûne volontaire qu’il a toute la carrure des saints hommes ou des ascètes dont l’émaciation est la première caractéristique physique (de gré ou de force).

Le sentiment d’amour de Majnūn, qui s’attache finalement davantage au sentiment lui-même qu’à l’objet de son affection, est non seulement inversement proportionnel à son IMC mais aussi la première manifestation de l’amour pur et donc divin.

Curieusement, la monture se débarrasse parfois de son cavalier maigre et geignant sans pourtant y gagner au change. Le cheval représenté seul est souvent blessé attirant des charognards bien décidés à méchamment picorer ses plaies ouvertes. D’éminents intellectuels interprètent ce motif du cheval émacié comme la symbolique du nafs al-ammarah, l’égo inférieur ou les bas instincts dans la pensée soufi. Ce premier stade permet d’initier un cheminement spirituel qui doit mener vers la voie du fanâ’ (littéralement l’anéantissement ou l’évanouissement) précédant la dernière étape mystique du baqa’ (la subsistance) permettant d’harmoniser un état d’éveil spirituel avec la vie profane. Ce cheval émacié serait donc, à l’instar de Majnūn, la parabole d’une forme d’éveil spirituel.

L'arrivée tardive des papiers marbrés en Europe

C’est à la vitesse d’un cheval débonnaire que le papier marbré franchit la Sublime Porte à la faveur de la prise de Constantinople en 1453 et des échanges commerciaux et culturels qui s’ensuivent. Les voyageurs occidentaux découvrent cet art qui sert aussi bien à la calligraphie qu’au revêtement intérieur des malles et des coffres ou à l’ornement des livres et de toutes sortes de petits objets.

Ce papier que l’Occidental chrétien pense être à l’imitation du marbre est idéalement curieux et aisément transportable, élevant rapidement les feuilles ornées au rang de souvenir idéal et exotique à rapporter de son voyage en pays impie. En Europe, l’effet escompté éveille l’appétit des collectionneurs et, en Allemagne notamment, ces papiers colorés sont encadrés et exposés au mur comme de véritables tableaux. On aurait tort de penser que l’art abstrait attendit le XXe siècle avant de se manifester…

Surtout l’engouement pour les papiers marbrés – alors souvent désignés sous le terme de « papiers turcs » – se manifeste dans les libri amicorum (les livres d’amis) apparus dans la seconde moitié du XVIe siècle.

Objets luxueux de l’élite éduquée, ces petits livres imprimés apparaissent dans les universités et s’exhibent comme la preuve d’une réussite sociale éclatante, prête à être jeter au visage crasseux d’un pécore jaloux. Car la plupart des feuilles de ces petits livres sont laissées vierges et c’est aux contributeurs – que l’on choisit prestigieux – de les enrichir de citations bien senties, latines de préférence, classiques ou bibliques le plus souvent. Sur d’autres pages, des images allégoriques ou des écus vides n’attendent que d’être complétés par de fameux signataires comme autant d’ajouts d’amis, mécanisme grégaire éculé qui connaîtra son heure de gloire cinq siècles plus tard.

Si cette mode est davantage répandue dans les pays nordiques et d’Europe de l’est, elle s’extirpe pourtant rapidement du milieu universitaire pour séduire la noblesse et la bourgeoisie qui commencent à y inscrire les dates importantes qui construisent l’histoire d’une famille. Comble du luxe, le papier turc ponctue le livre d’amis comme la version portative d’un petit cabinet de curiosités. Une rue à Istanbul – sorte d’avenue Montaigne arabe – était alors bien connue des voyageurs désireux d’acquérir ces fameux et onéreux papiers.

Naturellement, les Européens envient rapidement ce savoir-faire mécréant et s’emploient bientôt à en percer le secret. L’apprentissage est long, empirique et il est dès lors peu concevable de révéler les fruits d’une vie de travail au premier clampin venu. En France, les cartiers et les dominotiers se disputent cette activité avant que le XVIIIe siècle reconnaisse et distingue les particularités de l’activité de marbreur sans pour autant jamais leur accorder de corporations. Mais c’est en Allemagne que les premières productions apparaissent au tout début du XVIIe siècle. La surface de ces papiers allemands n’étant pas polie à la manière orientale, on peut facilement les différencier des papiers turcs quand le papier marbré n’est tout simplement pas porteur d’un filigrane occidental. La production allemande s’améliore rapidement au cours du XVIIe, si bien qu’elle est exportée chez ses voisins pour atteindre un niveau de production considérable au XVIIIe siècle.

Après les albums d’amis, les reliures des ouvrages princiers sont les supports de prédilection du papier marbré. L’art de la reliure inaugure dès la fin du XVIe siècle cet usage voué à perdurer plusieurs siècles, accompagnant le développement du livre jusqu’à son industrialisation. D’abord importés de Turquie ou d’Allemagne – quand on n’envoyait pas les feuilles produites en France être marbrées en Orient – les papiers marbrés sont enfin de facture française sous le règne de Louis XIII. C’est au relieur du roi Macé Ruette qu’est attribuée la paternité de la marbrure française que l’on applique sur le contre-plat du livre puis sur les gardes volantes à partir de 1661 – 1680. Dès le début du XVIIe siècle, les relieurs entreprennent de marbrer les tranches des livres, une délicate attention qui ridiculise aujourd’hui nos livres modernes, tristes, salissants et albinos.

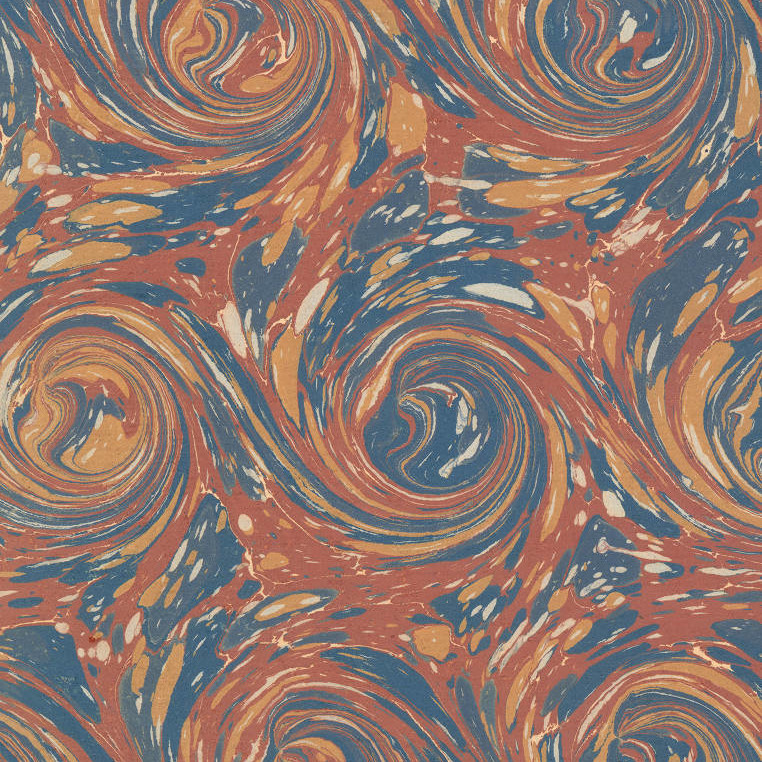

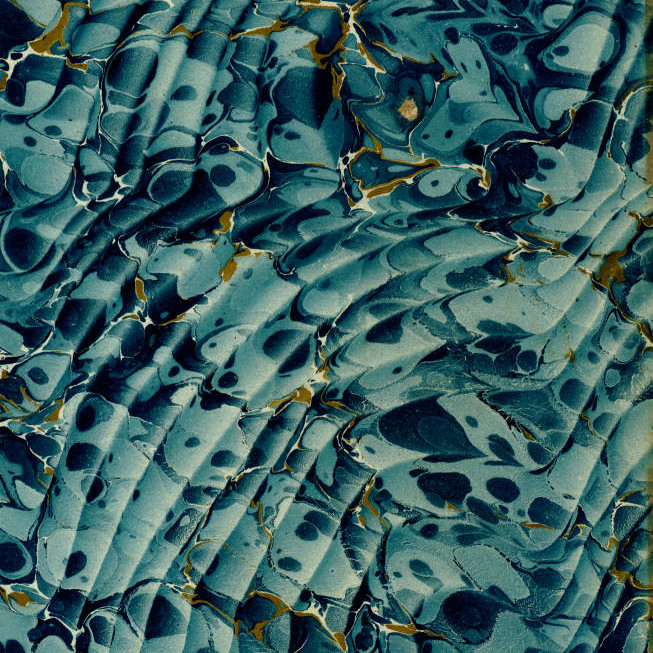

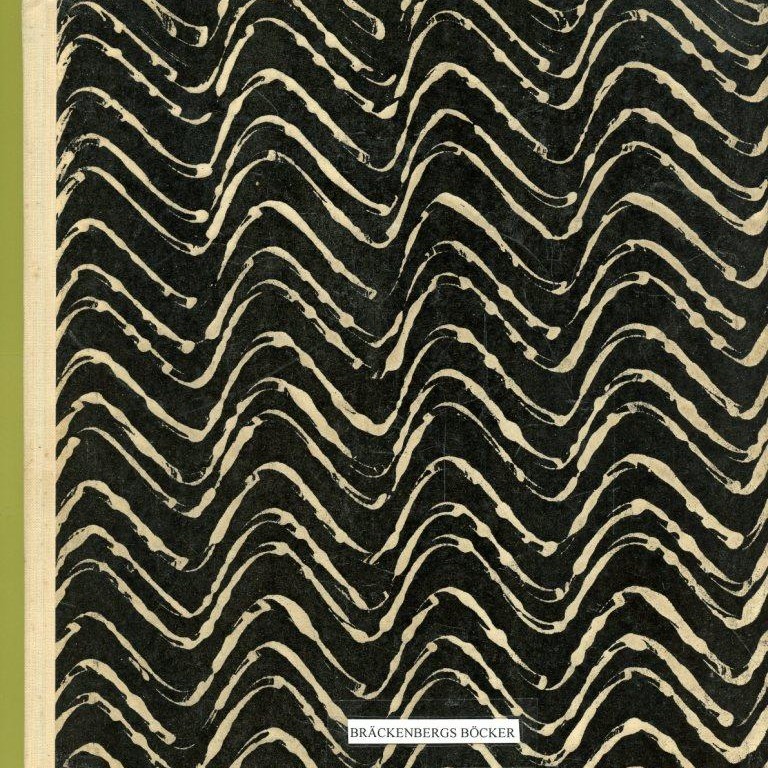

Le motif du petit peigné dominera tout le XVIIe siècle dans des teintes de bleu, rouge, ocre, vert et noir ; et pour cause, il s’agit d’un des motifs les plus simples à obtenir. Une fois les couleurs jetées sur l’eau, un bâton est passé en lignes régulières de gauche à droite puis de droite à gauche, circulant depuis le haut vers le bas du baquet, à la manière d’une écriture en boustrophédon. Ensuite un peigne aux dents resserrés est passé de haut en bas du baquet (et donc perpendiculairement aux motifs tracés par le bâton) puis la feuille est déposée.

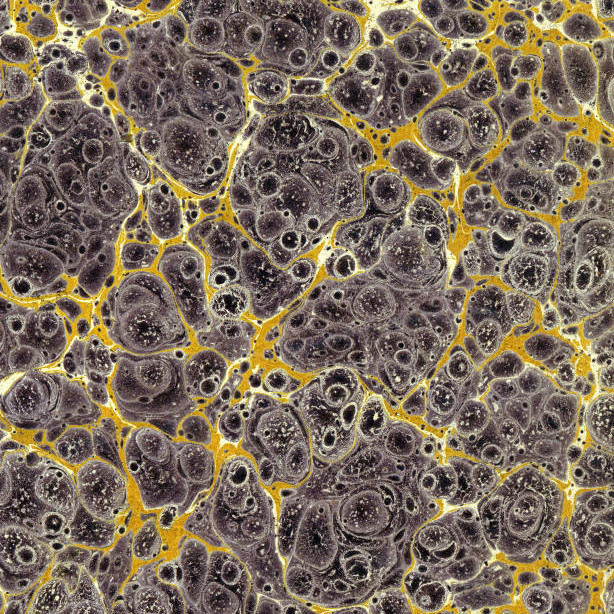

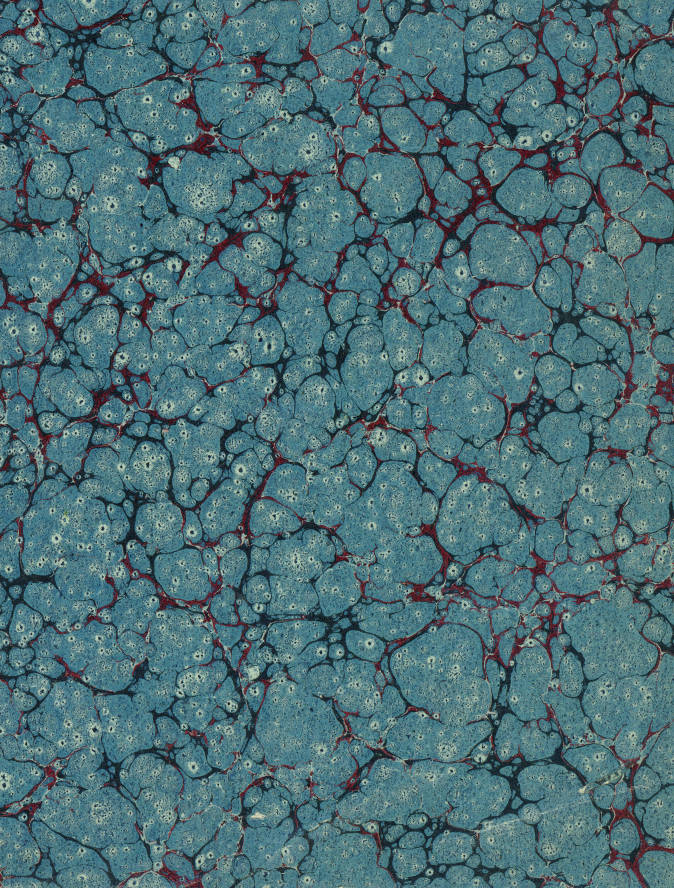

Le caillouté résultant d’une simple projection de couleur à la surface de l’eau, il n’est pas un motif source d’une fierté particulière de la part de l’artisan dextre bien que l’effet obtenu soit des plus agréables.

Les XVIIe et le XVIIIe siècles vont offrir une place de choix à ces papiers élégants et à leurs envolées gracieuses. Old Dutch, peignés, coquilles, ou gros cailloutés, les motifs se diversifient et les combinaisons de couleurs évoluent, scandant des modes qui font aujourd’hui le bonheur des bibliophiles, heureux de pouvoir dater aussi joliment les beaux livres qui font leur collection.

Puisque j’ai horreur de me répéter, je t’invite sur ce sujet de l’évolution du papier marbré, de ses motifs et de ses couleurs à consulter mon article dans le n°26 de la Gazette Drouot paru le 2 juillet 2021, tu peux aussi le lire en ligne sur le site web de la Gazette.

Le papier marbré : mort et résurrection

La vraie révolution vint au XIXe siècle. Le tournant révolutionnaire marqua un arrêt brutal dans la production rapport à l’habituelle clientèle largement aristocrate qui se trouva soit raccourcie soit exilée et, de fait, eut moins le loisir de se préoccuper des tranches de ses ouvrages que de celle de la guillotine. Le caillouté Stormont habilla les ouvrages Empire puis vers 1820, on pallia à la maigre demande en des ersatz de papiers marbrés, trouvant le moyen de s’épargner le bain de couleurs pour jeter directement sur le papier des gouttes de peinture. Ces papiers mouchetés nommés agate ou Annonay séduisirent pourtant – jusqu’à équiper les cartons à dessin de nombre de collégiens – mais les avancées de l’industrialisation et de la chimie allaient bientôt ouvrir de riants horizons aux papiers marbrés aussi vite qu’on leur claquerait violemment la porte au nez. Une montagne russe qui manqua d’être fatale à ces délicatesses papetières.

Au XIXe siècle, les prodigieux progrès de la chimie élargissent les palettes des peintres et des marbreurs. Il est de moins en moins nécessaire de préparer ses couleurs, une simple visite chez un fournisseur compétent suffit largement. À cela s’ajoute de nouveaux produits dont l’utilisation empirique va encore permettre l’invention de nouveaux motifs. Le renouveau du goût pour le papier marbré sera de courte durée et l’industrialisation, son vol de L’Aigle.

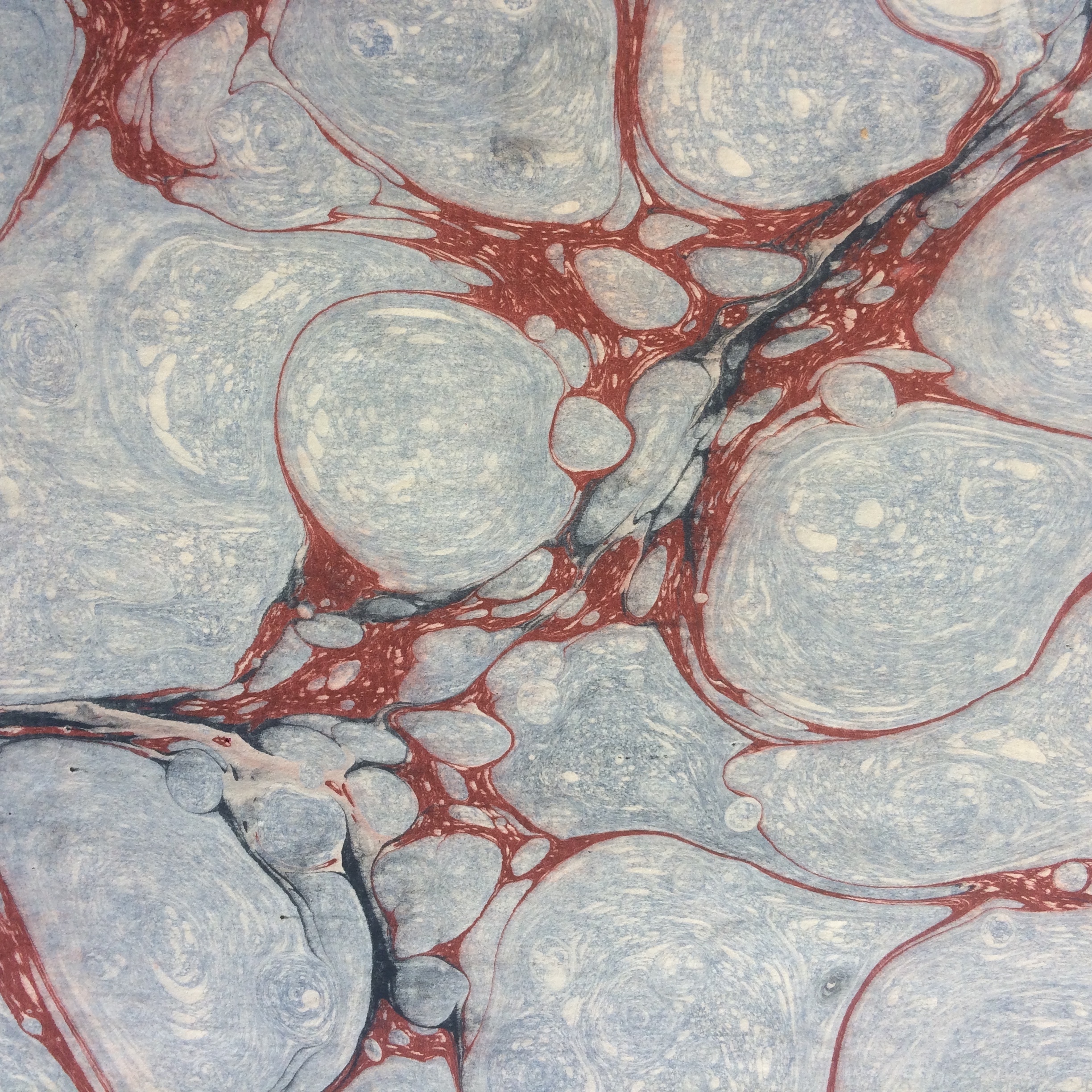

L’utilisation de térébenthine, de pétrole, d’alcali et de toutes sortes de produits volatils agissent sur les bains de couleurs comme autant de dispersants belliqueux, brisant les couleurs en petites veines. En monochrome comme le motif scrotel ou multicolores, les nouveaux effets sont surprenants et terriblement désirables. Ils n’ornent plus seulement les reliures mais s’appliquent comme en Angleterre et en Allemagne sur des objets du quotidien.

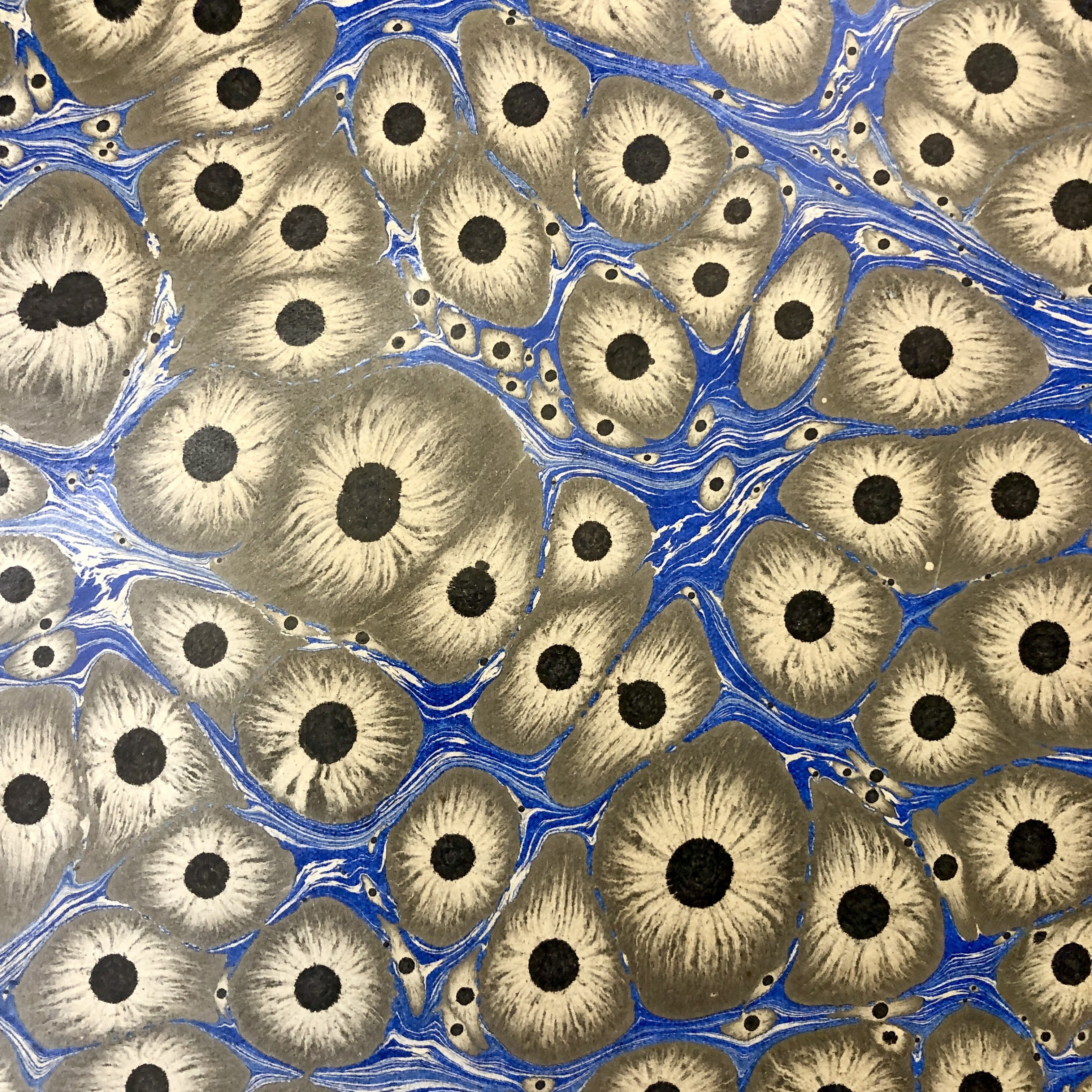

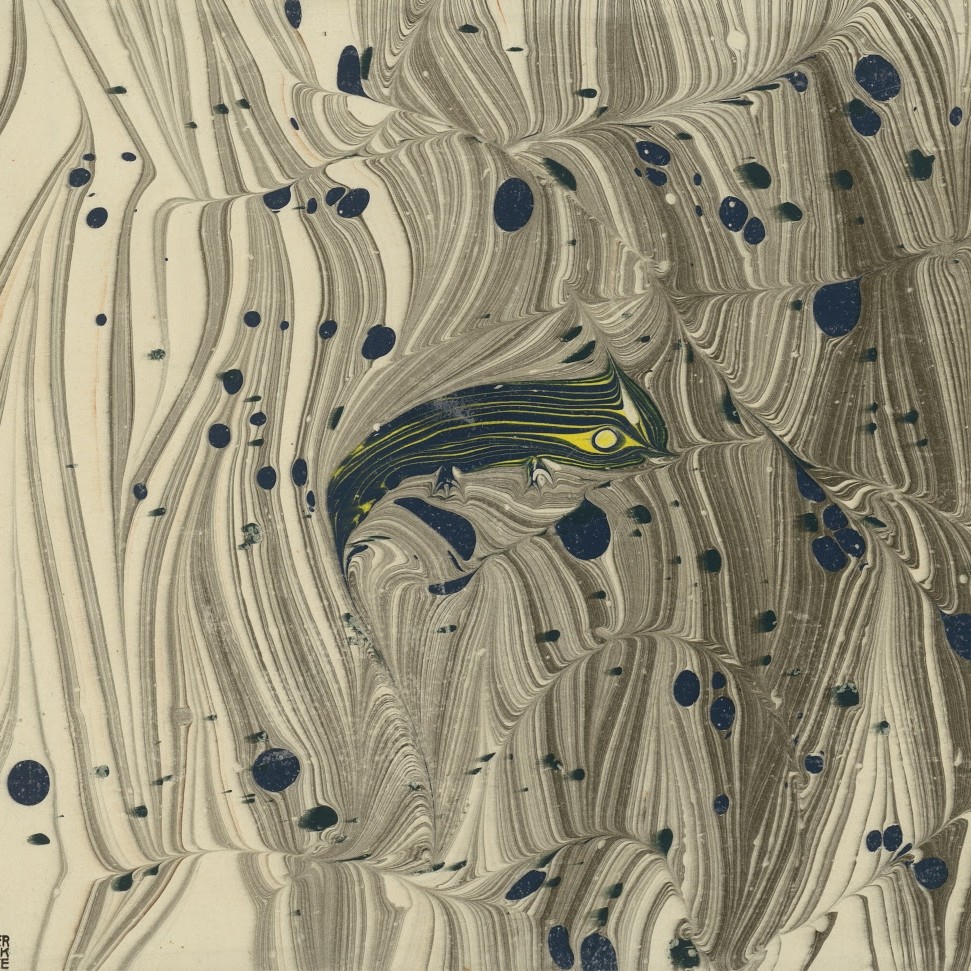

Le motif œil-de-chat est sans doute le plus fascinant des papiers marbrés, à égalité avec le Spanish qui se combine aisément au XIXe siècle avec le nouvel emploi des produits chimiques.

Une simple adjonction de potasse dans la couleur transforme un caillouté banal en un motif œil-de-chat hypnotique. Le Spanish qui donnera naissance à des « ombrés » XIXe lissés à l’agate et troublants de modernité s’obtient en imprimant un léger mouvement de va et vient à la feuille, une fois celle-ci déposée sur le bain de couleur. Le geste semble simple, il est précis. Le résultat semble naturel, il ne tolère pas un faux mouvement.

La mode du pastiche de la seconde moitié du XIXe siècle va sonner le glas d’un art qui voit grandir la menace mécanique. Les essais infructueux se multiplient mais quelques succès se remarquent aussi…

Le non-pareil reprend le motif du petit peigné dans une dominante de rouge qui fait sa principale caractéristique mais, contrairement à leurs prédécesseurs colorés mais mats, les non-pareils sont amoureusement polis à l’agate, parfois glacés par calandrage ou recouverts de vernis. La seconde moitié du XIXe siècle a le même goût pour le lustre que Paris pour l’élevage de rats géants.

En Allemagne et en Belgique, bientôt en Angleterre, en Autriche et en France, les procédés de mécanisation du papier marbré se perfectionnent. Au tournant du XIXe siècle, il est désormais possible de marbrer à la cuve et en grande série. Certains motifs sont très proches de ceux obtenus manuellement et satisfont la demande d’une bourgeoisie qui se constitue des bibliothèques sans avoir les moyens (ou l’envie) d’avoir recours à une reliure unique et artisanale.

Trop complexes, certains motifs récalcitrants sont mis de côté par l’industrialisation qui ne parvient pas à les reproduire : œil-de-chat et ombrés sont de ceux-là.

La régularité rassurante de la production en série aseptise irrémédiablement le papier marbré devenu dès lors monochrome, triste et sans charme. Une fois perdue la subtilité de ses couleurs et l’unicité de ses motifs, c’est le coup de grâce : on se détourne de lui, on lui reproche justement d’être devenu quelconque, on n’en veut plus dans les livres, à peine le supporte-t-on dans des coffrets ou sur des objets de bureau. À la fin du XIXe siècle, c’en est presque fini de la production française de papiers marbrés, le désamour est bel et bien acté. Seuls les frères Putois maintiendront une certaine activité grâce à leurs différents brevets et leurs créations de papiers marbrés originaux et élégants dans la première moitié du XXe siècle.

Les importations prennent le dessus et cet artisanat d’art n’est pas loin de disparaître. À la même époque, à Budapest, Josef Halfer rédige et publie en 1886 un ouvrage qui préservera dans les moindres détails les subtilités d’un art durement acquis. Son ouvrage d’abord paru en allemand sous le titre de Die Fortschritte der Marmorierkunst (Les progrès de l’art de la marbrure) devient au XXe siècle la bible des marbreurs.

À Vienne, Koloman Moser (1868 – 1918) insuffle un renouveau au papier marbré. Certes, sa production est confidentielle et bien plus artistique qu’usuelle mais ce nouveau regard porté sur le papier turc va lui permettre de survivre, aidé ailleurs par quelques marbreurs discrets dont on reconnait aujourd’hui le travail de recherche, d’innovations et de création. En France, la danoise Ingeborg Börjeson (1890-1976) ouvre un atelier à Paris dans les années 1925 et développe une manière de relieur bien à elle.

En Angleterre, les fabricants Cockerell & sons créent des papiers marbrés remarquables, inventifs, lumineux et modernes et amorcent un nouveau regain d’intérêt pour ces papiers débarrassés de leur handicap mécanique : le retour à leur caractère unique d’impression monotype est un impératif. Dans les années 1960-1970, l’artisanat retrouve presque partout son aura d’antan. L’industrialisation ne peut pas tout et la demande est forte pour des créations artisanales uniques et de qualité. Le livre, même s’il est désormais plus facilement accessible et attire ses lecteurs par des couvertures multicolores, retrouve chez certains amateurs bibliophiles un faste longtemps oublié. Les marbreurs se voient confier les livres anciens que l’on souhaite restaurer, ou simplement embellir.

En ce jeune XXIe siècle, la marbrure est un art méconnu qui a du trouver d’autres terrains de jeux que les livres. Désormais la papeterie, les textiles et les arts décoratifs se laissent séduire par ses motifs de couleurs uniques. Des créateurs contemporains puisent dans les différentes traditions orientales et asiatiques un nouveau souffle qu’accompagnent des innovations techniques dans le domaine des encres, des papiers ou des tissus. La marbreuse britannique Jemma Lewis a réalisé pour le club londonien Ned des papiers peints marbrés à couper le souffle, envahissant des pans de murs et étirant des lignes modernes mais empreintes de motifs invoquant l’héritage solide de plusieurs siècles de pratiques artisanales.

À New-York, Natalie Stopka explore la marbrure sur toutes sortes de supports, des plus classiques aux plus inattendus, du papier à lettre aux vêtements en passant par le packaging et les arts décoratifs.

Puisqu’une conclusion s’impose, contentons-nous de remarquer l’incroyable capacité d’adaptation de cet art liquide. Si la fluidité de sa pratique ne s’acquiert qu’après de longs mois, voire des années d’apprentissage, il est remarquable que la simplicité de la mise en œuvre du papier marbré produise des œuvres aussi magistrales. Cette unicité perpétuellement renouvelée, cette impossibilité de reproduire parfaitement le même motif séduit sans doute davantage que les matières de peu qui permettent de parvenir à un tel résultat. Ce qui est rare est précieux, le papier marbré et son histoire en sont la parfaite incarnation.

- CAMHI Leslie, The Ancient Art of Marble Painting Gets a 21st-Century Update : https://www.nytimes.com/2018/09/21/t-magazine/design/marble-painting.html

- Collectif, Society of Marbling, an international organisation 2005 Annual, Marie Palowoda, publisher, Greeley, Colorado, USA

- DOIZY Marie-Ange, De la dominoterie à la marbrure, histoire des techniques traditionnelles de la décoration du papier, Art & Métiers du Livre/Editions, 1996

- GUILLEMINOT-CHRÉTIEN Geneviève, Papiers marbrés français, reliures princières et créations contemporaines, VBW Press, 1987

- FICHTENBERG, Le nouveau manuel complet du fabricant de papiers de fantaisie, Paris, à la librairie encyclopédique Roret, 1852

- KHEIR AL ZOABI Mouhammad, Thèse de doctorat de Sciences historiques et philologiques Sous la direction de M. François Déroche, directeur d’études, soutenir le 10 janvier 2015 : Le papier en Syrie ottomane à partir du fonds des archives de Damas : une étude historique, analyse, restauration et conservation. École doctorale de l’École Pratique des hautes Études

- HAIDAR Navina Najat et SARDAR Marika, Sultans of Deccan India, 1500 - 1700, Opulence and Fantasy, The Metropolitan Museum of Art, New-York, distribué par Yale University Press, New Haven et Londres, 2015

- REVELL Samuel, Divers oiled colours: Exploring the history of marbled paper in the National Art Library : https://www.vam.ac.uk/blog/museum-life/divers-oiled-colours-exploring-the-history-of-marbled-paper-in-the-national-art-library

- RIOUST Laurent, Quand les réseaux sociaux s’écrivaient dans les livres : les libri amicorum : https://gallica.bnf.fr/blog/18122020/quand-les-reseaux-sociaux-secrivaient-dans-les-livres-les-libri-amicorum?mode=desktop

- VAN DYKE Yana, The Art of Marbled Paper: Dynamic Fluids in Flow : https://www.metmuseum.org/blogs/ruminations/2015/marbled-paper

- Musée du papier à Angoulême

- Victoria & Albert Museum

- Musée des Arts Décoratifs, Paris

Autres articles :

Le papier de la paix – Histoire du papier japonais washi

Objets du quotidien,Outils et techniques

31 janvier 2018

Rapide histoire du papier washi japonais, de sa fabrication et de son importance au Japon. Pour pousser la lecture, rendez-vous sur l'article consacré à l'origami !

0 Commentaire9 Minutes

Prendre le pli : histoire de l’origami

Non classifié(e),Croyances et religions

19 janvier 2018

À la fois la fin et ses moyens, les plis de l’origami sont autant de chemins invitant à s’interroger sur la fragilité de l’éphémère et la complexité du vivant.

0 Commentaire13 Minutes

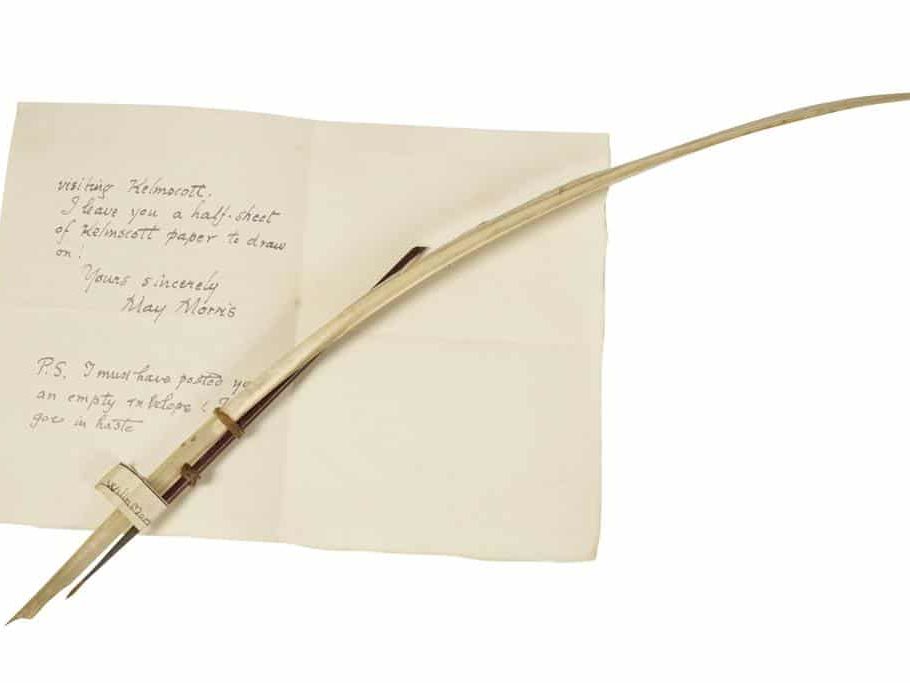

Histoire de la plume d’écriture

Objets du quotidien,Outils et techniques

8 septembre 2017

Histoire des plumes d'écritures, de l'art de les tailler et de les fabriquer à leur symbolique de pouvoir politique et religieux.

0 Commentaire17 Minutes

Merci infiniment pour cet article passionant!

J’ai été particulièrement intéressé par la mention des 11 feuilles ornées, je n’avais jamais entendu parler de l’existence de telles feuilles! Savez-vous si elles ont pu être digitalisées, ou si dans quelles conditions nous pourrions les apercevoir sur place au temple Hongan-ji de Kyoto ?

Dans tous les cas, merci pour ce panorama, qui, même s’il ne se veut pas exhaustif, est d’une qualité et remarquable.

Bastien Conus

Merci infiniment pour cet article passionant!

J’ai été particulièrement intéressé par la mention des 11 feuilles ornées, je n’avais jamais entendu parler de l’existence de telles feuilles! Savez-vous si elles ont pu être digitalisées, ou si dans quelles conditions nous pourrions les apercevoir sur place au temple Hongan-ji de Kyoto ?

Dans tous les cas, merci pour ce panorama, qui, même s’il ne se veut pas exhaustif, est d’une qualité et remarquable.

Bonjour, pour autant que sache, aucune feuille ne semble avoir été digitalisée mais je n’ai pas fait la recherche dans un corpus en langue japonaise et peut-être sont-elles accessibles par ce biais. Je vais me renseigner. Merci pour votre commentaire, je suis heureuse que l’article vous ait plu !

Merci pour cet article passionnant, j’ai toujours été fasciné par ces papiers, j’ai tenté d’en créer jolis mais pas géniaux.

Vos articles sont toujours aussi intéressants, très instructifs et drôles.

André

Cher Andre, merci beaucoup ! Je me suis essayée moi aussi aux papiers marbrés dont l’art est en effet plus complexe qu’il n’y paraît…N’est pas marbreur qui veut !

Un article fascinant, très informatif, superbement illustré, écrit avec drôlerie et un style fluide et élégant, mille mercis et bravos!

Merci infiniment pour ce très gentil commentaire 🙂

Un article ecrit par une francaise sur l’histoire de la marbrure sans un seul mot sur le maitre marbreur Michel Duval….

Cher Flavio,

les maîtres marbreur sont de discrets personnages et je pourrais recevoir de nombreux commentaires me reprochant d’en avoir oublié. L’article ne se veut pas un panorama exhaustif des maîtres de ce domaine, mais une histoire (également non exhaustive) de cet art et de cette technique. Votre commentaire apportera aux lecteurs curieux une nouvelle référence à consulter, merci pour eux.

Passionnant comme toujours, je vais regarder d’un autre œil et même des deux mes livres un peu anciens….

Merci

Vos livres anciens vous en sont d’avance reconnaissants 😉

Merci

Et, de redonner une noblesse à ce difficile artisanat que j’ai pratiqué plus de 15 années en fournissant les magasins Rougier&Plé.

Vincent rougier

Merci pour ce commentaire qui me touche d’autant plus qu’il vient d’un artisan aguerri !

Comme à votre habitude, vos articles sont riches, intéressants, complets, subtils et humoristiques…!

Merci pour ce partage.

Merci beaucoup ! C’est toujours très agréable de lire ce genre de compliments dès le matin !

Formidablement passionnants vos articles Marielle,

Mille merci !!!

Robert Lancman

Merci beaucoup Robert ! Ravie que les articles vous plaisent 🙂