Existe-t-il une idée moins quelconque que d'offrir une bague de fiançailles le jour de la Saint Valentin ? Puisque l'ordinaire a peu de chance de créer la surprise, une érudition inattendue peut toujours sauver la mise.

Naturellement, la genèse de ce bijou semble devoir être recherchée dans le cérémonial religieux, catholique cela va sans dire. très liée au cérémonial religieux, catholique cela va sans dire. Pourtant, pour ne pas dire encore, l’Église a subtilisé pour servir ses propres fins, un symbole païen ; une manie comme une antienne.

L'anneau de la discorde

Sans doute téméraire fut l’inconscient enthousiaste qui, sûr d’agir doctement, tendit fièrement à sa promise l’anneau païen, face à un curé médusé. Gollum ne pouvait pas mieux ébranler Jésus sur sa croix dont, les clous sont de toutes façons mal plantés.

L’Église chrétienne ne fut probablement pas mise au pied du mur aussi brutalement. L’adoption et l’assimilation d’une pratique comme tant d’autres empruntées aux cultes païens ne s’opéraient pas dans la précipitation et ce afin d’en garantir les résultats. Néanmoins, une fois le processus enclenché, le nouveau culte entendait transformer les objets liés aux cultes impis en hommage ému à leur seul et unique champion en tutu : Jésus.

Hélas, les us et coutumes des païens sont profonds et bien enracinés. L’alliance elle-même ne déroge pas à cette assertion, car l’anneau marital, ou son prologue, sont une invention égyptienne. La plus ancienne bague de mariage est âgée d’environ 6000 ans et l’œuvre d’un habile artisan dont le peuple génial s’adonnait aussi sûrement à l’art du khôl qu’à celui de la géométrie 3D. Par cet objet anodin mais ô combien symbolique, les heureux époux matérialisent leur union en s’échangeant des anneaux de chanvre ou de roseau tressé.

L'alliance n'échappe pas à l'iconographie chrétienne et entend lier son porteur à ses serments ainsi qu'à celui qui jugera de leur observance.

Alliance décorée de scènes de la vie du Christ. Or niellé, VIe siècle. © Walters Art Museum

Faire alliance : jurez-vous de protéger ?

Pour comprendre la valeur symbolique de l’alliance, de l’anneau de mariage, il faut en passer par le récit démiurgique de l’Égypte antique (circa 3150 avant notre ère – 30 de notre ère). La période est longue mais les mythes ont la peau dure et, si le lecteur trouvera ça et là des versions légèrement divergentes, il pardonnera la généralisation que je lui propose subséquemment. Ainsi, comprenons-nous bien, il s’agit avant tout de saisir la richesse du mythe de la création de l’Univers dans la mythologie égyptienne.

Au tout début est une immensité d’eau et de ténèbres, ni le jour ni la nuit, ni aucune dualité n’existent : nous sommes plongés dans la tiédeur inquiétante du Noun. Quans Atoum apparaît dans un embrasement, dans une explosion de lumière formidable qui repousse les ténèbres (et qui ne manque pas de ressembler à l’idée que l’on se fait du Big Bang).

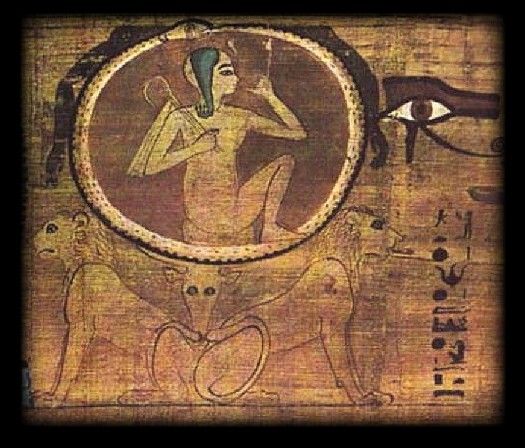

Atoum n’est pas définissable comme entité. Il est une singularité en expansion, une expansion créatrice très tôt symbolisée par une spirale formée par les anneaux d’un serpent enroulé. À l’intérieur de cette spirale se tient le cosmos, en perpétuel mouvement, en perpétuelle expansion.

Bientôt la membrane extérieure du cosmos épouse définitivement la forme d’un serpent encerclant dont le corps souple ceint les contours du cosmos, et le contient comme un rempart. Ce serpent protecteur parvient en Grèce sous le motif connu de οὐροϐóρος, Ouroboros, « qui se mord la queue ». Il incarne un cercle infini longtemps considéré comme un symbole d’éternité : le serpent s’engendre lui-même en muant, et ainsi, ne connaît jamais la mort. Son cycle de mue assurant son éternité.

Ce n’est pourtant pas l’unique signification de ce motif. Dans le mythe égyptien, le serpent ourobouros encercle le cosmos et le protège des ténèbres abyssales primitives. Tant que cette barrière demeure intacte, la réalité ordonnée du monde ne risque rien. En revanche, l’effondrement de cette barrière protectrice précède la fin du monde tel que nous le connaissons.

Le serpent Ouroboros est par conséquent la limite la plus éloignée du monde et définit la course du soleil, parcourant l’orbe intérieur qui suit le corps enroulé du reptile. Alors, le serpent protège autant le cosmos des dangers extérieurs qu’il protège l’intégrité du soleil pendant sa course diurne sur Terre, puis nocturne, dans le monde souterrain.

Avec cette modestie qui le caractérise, l’Homme élabora un parallèle à son échelle. L’être humain se définit par des phases d’éveil (à la lumière) et de sommeil (dans l’ombre). Dans la culture égyptienne, ces alternances d’éveil à la lumière et de sommeil dans l’obscurité sont à mettre en parallèle avec la course du soleil. Cette conception permet d’invoquer la protection du serpent Ouroboros à l’échelle de la vie humaine. Car de la même manière qu’il protège la course de l’astre solaire tout au long de ses phases d’éveil (le jour) et de sommeil (la nuit), le serpent peut mêmement protéger les hommes pendant leurs propres cycles circadiens.

Un grand nombre d’objets apotropaïques, d’amulettes et de bijoux attestent de cette croyance en la force protectrice du serpent.

Si le serpent protège le cosmos, il protège logiquement l’homme qui y vit. L’anneau en tant qu’objet devient ainsi une stylisation particulièrement efficace de ce serpent protecteur. L’ancêtre de cette bague de fiançailles qui fait chaque année se ruiner une palanquée d’amoureux transis est donc un reptile égyptien. Offrir un anneau, c’est offrir la protection du serpent Ouroboros. S’échanger ces anneaux au serpent lors d’une cérémonie avec ou sans mignardises formalise ainsi l’idée abstraite et symbolique d’une protection mutuelle. Une tradition aussi touchante que vaine si l’on en croit les rapports sur les défauts de paiements des pensions alimentaires.

Quant à la tradition de placer cet anneau à l’annulaire gauche, il semble que les Égyptiens aient à nouveau une certaine responsabilité dans cette histoire. Les premiers, ils imaginèrent qu’une unique veine reliait le cœur à l’annulaire gauche, la vena amoris. Erreur anatomique grossière qui n’enlève rien à leur formidable compétence à justement tout enlever. Ces virtuoses de l’éviscération nous aurons ainsi légué les premiers objets de manifestation du lien amoureux ainsi qu’un mythe charmant qui le relie directement au cœur.

- GUILHOU N., PEYRÉ J., La mythologie égyptienne, Poche Marabout, Hachette, Paris, 2005

- MICHAEL REEMES Dana, The Egyptian Ouroboros : an iconological and theological study, dissertation for the Doctor of Philosophy in Near Eastern Languages and Cultures diploma, University of California, Los Angeles, 2015

Autres articles :

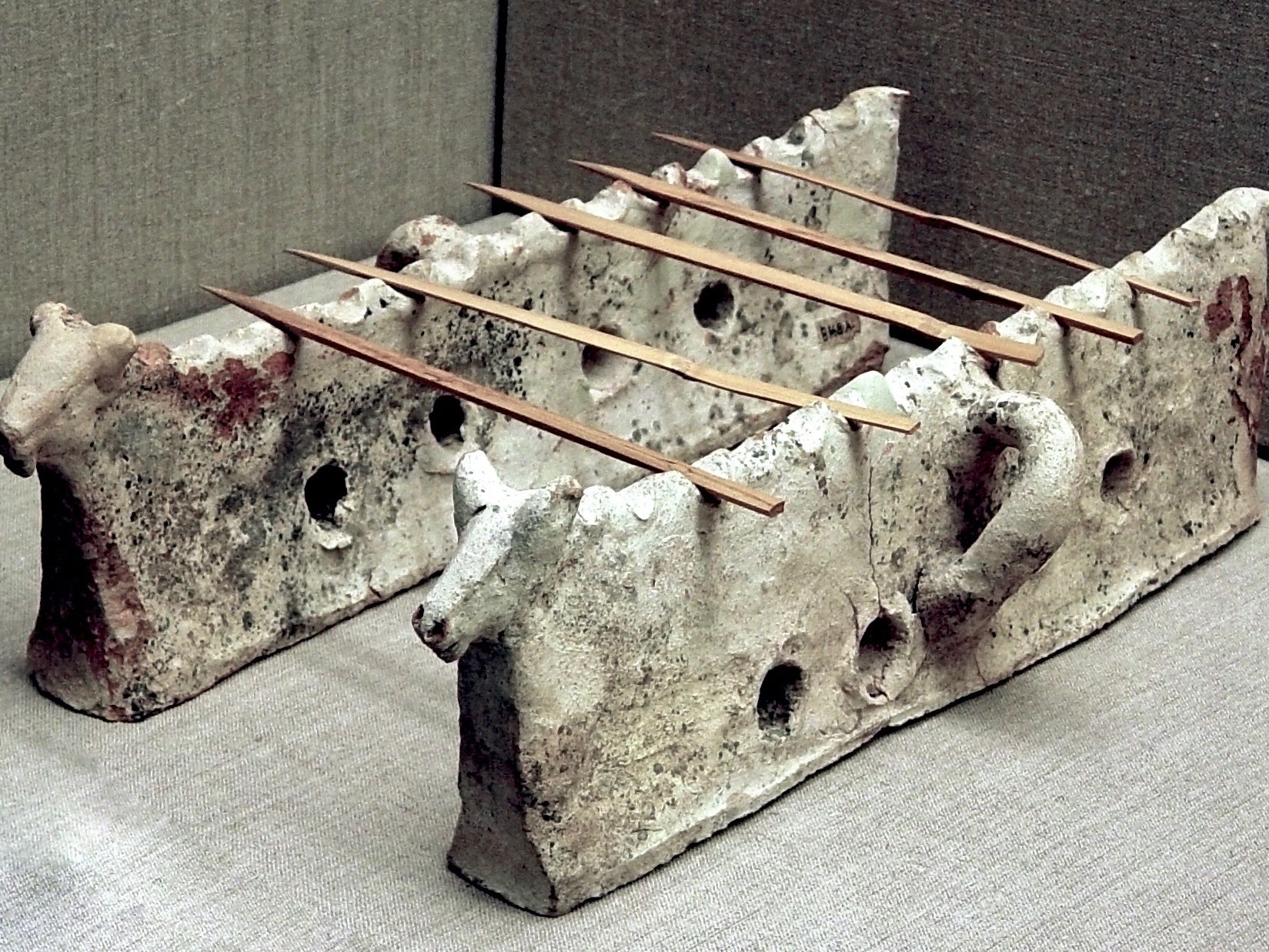

Histoire du Barbecue

Objets du quotidien,Outils et techniques

5 août 2018

Souvenir ému des étés radieux, le barbecue éveille régulièrement d'innocentes joies culinaires. Il n'en fut pas toujours ainsi. Découvre l'histoire du BBQ.

2 Commentaires12 Minutes

Histoire de la sandale

24 juin 2018

Histoire de la sandale qui convient aussi bien aux dieux qu'aux pèlerins, qu'ils aillent sur leurs deux pieds chaussés ou seulement sur un...

2 Commentaires30 Minutes

Histoire des bijoux en cheveux

18 octobre 2016

Très en vogue au XIXe siècle, les bijoux en cheveux rencontrent alors un franc succès. Un souvenir véritablement impérissable dont la mode remonte au moins au Moyen-Âge.

0 Commentaire13 Minutes